Das Wichtigste in Kürze

- Frankreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Italien gründen 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

- Der Vertrag kommt unter schwierigen Rahmenbedingungen zustande.

- Probleme mit der Integration ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte.

Es begann vor 60 Jahren in Rom. «Europa hätte keinen würdigeren Rahmen für diese Konferenz finden können als diese, seine ehrwürdigste Stadt», sagte Deutschlands erster Bundeskanzler Konrad Adenauer. Er war am 25. März 1957 im Senatorenpalast in Rom mit Vertretern aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Italien zusammengekommen.

Das Ziel des Treffens: Die Unterzeichnung von Verträgen, die heute als die Römischen Verträge bekannt sind. Sie sind die Geburtsurkunde der späteren Europäischen Union (EU), die dann am 1. Januar 1958 in Gestalt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) formiert wurde. Mit den Römischen Verträgen wurde ein gemeinsamer Markt geschaffen, in dem Menschen, Waren, Dienstleistungen und Kapital frei zirkulieren können – Voraussetzung für Wohlstand und Stabilität für alle europäischen Bürger.

Kriegsschäden bewältigen

Die Verträge wurden unter schwierigen Bedingungen unterzeichnet. «Im Jahr 1957 sah die Welt anders aus, als wir das heute mit der Europäischen Union verbinden», sagt Madeleine Herren-Oesch. Sie ist Direktorin des Europainstituts an der Universität Basel.

1957 sei es vor allem darum gegangen, die Kriegsschäden zu bewältigen. Zudem galt es, den deutsch-französischen Gegensatz europäisch einzubinden. Denn nur 12 Jahre zuvor hatte der von den Deutschen entfesselte Krieg weite Teile Europas in Schutt und Asche gelegt.

«Europa musste nun einen neuen und friedlichen Weg finden, sich in der Welt zu positionieren», sagt Herren-Oesch. Denn Europa sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr das grosse «Powerhouse» gewesen. «Diese Rolle hatten jetzt die beiden Siegermächte Sowjetunion und USA inne.»

Die EU ist ein sperriges Gebilde.

Probleme vorprogrammiert

Die Männer in den dunklen Anzügen hätten sich wohl kaum träumen lassen, was daraus 60 Jahren später wachsen wird: Ein Gebilde mit (noch) 28 Staaten und einer halben Milliarde Menschen. 44‘000 EU-Angestellte und Zehntausende Regeln und hoch fliegende Ambitionen auf Frieden, Freiheit und Wohlstand.

«Die EU ist ein sperriges Gebilde», sagt Herren-Oesch, ein Konstrukt, das zwangsläufig zu Problemen führen musste. Und Probleme ziehen sich – trotz allen Lobs und hehren Vorsätzen – wie ein roter Faden durch die Geschichte der EU.

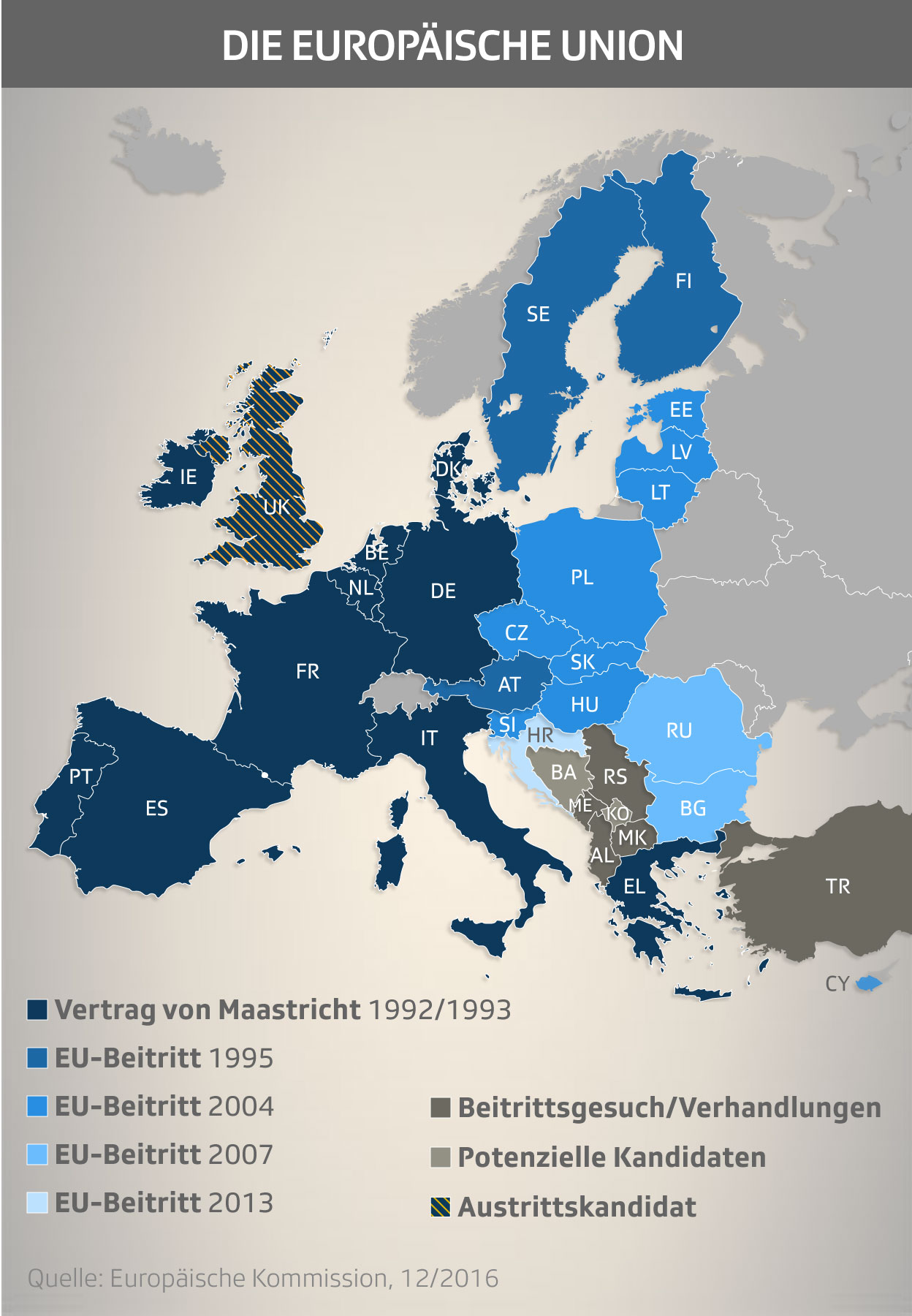

«1992 herrschte ebenfalls eine ‹Nachkriegssituation›. Damals ging es um die Unterzeichnung der Maastrichter Verträge», so Herren-Oesch. Es sei zwar eine völlig andere Situation als 1957 gewesen, aber auch damals musste sich Europa neu einrichten – nach dem Ende des Kalten Krieges. «Die EU, so wie sie sich im Maastrichter Vertrag präsentiert, ist die Rahmenbedingung für die deutsche Wiedervereinigung. Sie war aber auch die Voraussetzung, um den Kalten Krieg mit der Ost-Erweiterung zu überwinden.»

Der Widerspruch

Zentrales Thema ist – neben anderen Problemen – die Integration, also die immer engere Verbindung der Nationalstaaten. Dieser Anspruch stösst aber auf Widerspruch, der auch im Eurobarometer vom Dezember 2016 offensichtlich wird:

Nur 35 Prozent der EU-Bürger schätzten damals die EU grundsätzlich als positiv ein. Gleichzeitig haben aber 66 Prozent bestätigt, dass sie die EU als «Hort der Stabilität betrachten», in einer sich schnell wandelnden Welt.

Als grösste Bedrohungen und Probleme werden im Eurobarometer drei Themen genannt:

- Die Einwanderung aus dem EU-Ausland.

- Der Terrorismus

- Die Eurokrise mit den finanzpolitischen und ökonomischen Schwierigkeiten der EU.

Die Angst vor der Immigration

Doch worin besteht jetzt der Widerspruch? Für die Leiterin des Europainstituts Madeleine Herren-Oesch ist klar: «Er liegt darin, dass es so etwas wie eine europäische Öffentlichkeit nicht gibt. Das Bild der EU wird stets über die nationale Öffentlichkeit vermittelt.» Die jeweilige nationale und europäische Situation befinde sich in einem schwierigen Verhältnis zueinander.

«Die gleichen Personen wurden im Eurobarometer nämlich gefragt, was sie von der nationalen Bedrohungslage halten», erklärt Herren-Oesch. Auch hier hätten die Befragten die Immigration an erster Stelle genannt, aber an zweiter Stelle stehe die Arbeitslosigkeit. «Das ist eine ganz schwierige Situation, denn diese beiden Faktoren können nicht von einem einzelnen Mitgliedstaat allein gelöst werden.»

Der Brexit und die Angst

Eine der ersten nachhaltigen Konsequenzen dieser Spannungen in der jüngeren Geschichte der EU ist der Brexit. Im Juni 2016 stimmte Grossbritannien für einen Austritt aus der Union. Die Angst vor einem Domino-Effekt in der EU ist real.

Die EU muss schauen, dass ihr der Laden nicht um die Ohren fliegt.

«Natürlich gibt es starke rechtspopulistische Kräfte wie beispielsweise in Frankreich den Front National. Aber für einen Austritt ist eben auch eine Grundstimmung gegen die EU in der Bevölkerung nötig», sagte Klaus Armingeon, Professor für Vergleichende Politik und Europapolitik an der Universität Bern in einem früheren Interview mit SRF News. Die Gefahr bestehe auch in anderen Ländern Europas. «Die EU muss schauen, dass ihr der Laden nicht um die Ohren fliegt.»

Nicht ganz so dramatisch formuliert es Herren-Oesch: «Der Brexit ist aktuell eine der grössten Herausforderungen. Nämlich die Tatsache, dass es neben dem Europa der europäischen Union noch ein anderes Europa gibt.» Damit sei auch die Frage verbunden, wie die künftige Strategie der EU sein werde – mehr Mitglieder oder die Integration vertiefen.

Geburtstage als Chance

Jubiläen seien dazu geschaffen, wieder Reflexionsraum zu geben, um Ideen zu entwickeln. «Deshalb ist es auch vernünftig, dass auch die Staats- und Regierungs-Chefs sich im Moment der Feier der Römischen Verträge über die Weiterentwicklung der EU in den nächsten zehn Jahren unterhalten werden.»

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat bereits zu diesem Thema ein Weissbuch der Öffentlichkeit vorgestellt. «Man kann davon ausgehen, dass gewisse Element des Weissbuches in die Debatte der Weiterentwicklung einfliessen», sagt die Herren-Oesch.

Die Direktorin des Europainstituts wünscht sich eine grosse Debatte über Europa und nicht nur über die EU. Aber auch ein Nachdenken über die Identitätsfindung steht auf ihrer Wunschliste. «Wir haben allen Grund, an diesem doch im Vergleich sehr friedlichen Ort, alle Sorge walten zu lassen, um diesen Frieden und die Prosperität beibehalten zu können.»