-

Bild 1 von 14. Blick auf den Euphrat und das «Terrorkalifat»: Die Terrormiliz IS kontrolliert nach ihrer spektakulären Offensive vor einem Jahr knapp die Hälfte Syriens und einen Drittel Iraks. Bildquelle: SRF.

-

Bild 2 von 14. Die Zahlen sind bedrückend. Drei Millionen Irakerinnen und Iraker haben seit der Offensive der Terrormiliz IS letztes Jahr ihr Zuhause verloren. Bildquelle: SRF.

-

Bild 3 von 14. Mehr als eine Million Menschen sind in die autonome Kurdenregion geflohen. Dutzende Zeltlager wurden errichtet, wie hier in «Baharaka», nördlich von Erbil. Viele Flüchtlinge aber hausen auch auf Baustellen, schlecht erreichbar für die Hilfsorganisationen. Bildquelle: SRF.

-

Bild 4 von 14. Am Wasserspeicher im Zeltlager «Baharaka». Im Sommer steigen die Temperaturen hier gegen 50 Grad. Bildquelle: SRF.

-

Bild 5 von 14. Der Eingang zum Flüchtlingslager «Harsham». Die kurdischen Behörden befürchten, dass die Flüchtlinge aus den zerrütteten sunnitischen Provinzen Iraks Spannungen in der Kurdenregion tragen. Bildquelle: SRF.

-

Bild 6 von 14. Hinter diesen Mauern ist nicht ein Gefängnis, sondern das regionale Verwaltungszentrum der UNO. Die Weltorganisation verbunkert sich aus Angst vor Anschlägen. Bildquelle: SRF.

-

Bild 7 von 14. Die kurdische Front zum IS ist allein über eintausend Kilometer lang. Die Kämpfe haben sich zuletzt in den Südwesten Iraks verlagert. Doch General Jabar Yawar, der Sprecher des Peschmergakommandos, schliesst neue Angriffe der Jihadisten nicht aus. Bildquelle: SRF.

-

Bild 8 von 14. Mosul, die Metropole unter Kontrolle der Jihadisten, ist keine hundert Kilometer entfernt. Die Front zwischen Kurdengebiet und «Terrorkalifat» verläuft mitten durch die Ebene des Tigris. Bildquelle: SRF.

-

Bild 9 von 14. Auch viele christliche Flüchtlinge haben in der kurdischen Autonomiezone Schutz gefunden. Hier im Zentrum «Karma» im christlich geprägten Stadtviertel von Erbil, Ainkawa. Siebzig Familien wohnen dort. Sie haben je ein Zimmer für sich und teilen sich Küche u. Bad. Die Eingangshalle des umgenutzten Gewerbehauses dient als Aufenthalts- und Gebetsraum. Bildquelle: SRF.

-

Bild 10 von 14. Faraj und zwei seiner Söhne in ihrer Kammer im Flüchtlingshaus «Karma». Auf der Flucht vor IS blieb vielen Christen aus der Region Mosul nur, was sie am Leib trugen. Bildquelle: SRF.

-

Bild 11 von 14. Anstehen für Qass, die lokale Variante des Döners. Nahrungsmittel kommen noch immer ausreichend ins Kurdengebiet. Doch die Stromversorgung ist instabiler geworden. Bildquelle: SRF.

-

Bild 12 von 14. Flanieren in Erbil: Auf den ersten Blick herrscht Normalität in der Autonomiezone, vielen aber fehlt das Geld. Bildquelle: SRF.

-

Bild 13 von 14. Doch die vordergründige Normalität täuscht. Der Krieg mit IS hat den Ölboom gestoppt und die kurdische Wirtschaft zurückgeworfen. Bildquelle: SRF.

-

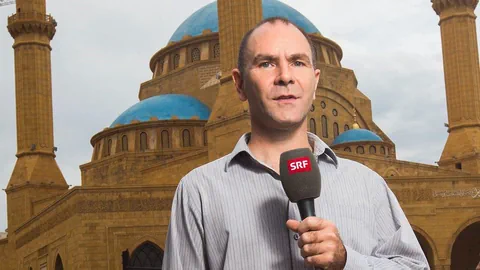

Bild 14 von 14. Abdullah al Nujaifi ist der Sohn des vertriebenen Gouverneurs von Mosul. Er versucht im Auftrag seines Vaters eine sunnitische Miliz aufzubauen, um Mosul zurückzuerobern. Die Türkei unterstützt ihn, die irakische Regierung in Bagdad nicht. Bildquelle: SRF.

Seit Jahren befand sich die Stadt Mosul im Ausnahmezustand. In dem Machtvakuum, das die amerikanischen Invasoren in Irak schufen, nisteten sich Extremisten ein. Dass die Metropole eines Tages fallen würde, überraschte darum niemanden.

Auch nicht den Apotheker Mohammed, der zusammen mit seiner Frau und drei Kindern in Mosul lebte. Noch am Abend, als die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in die Stadt einfiel, flüchtete Mohammed mit seiner Familie. Unter deren Scharia-Terror zu leben, sei für ihn undenkbar gewesen, sagt er – obwohl er Sunnit ist und damit Angehöriger der Konfession, die der IS zu vertreten vorgibt. Mit seiner Familie hat Mohammed ausserhalb von Erbil eine Bleibe gefunden – in der kurdischen Autonomiezone.

Mehrere hunderttausend Andersgläubige und Andersdenkende taten es Mohammed gleich. Christen, Jesiden, Schiiten, aber auch viele Sunniten flohen in nach dem Fall Mosuls ins benachbarte Kurdengebiet. Manche, vom IS als Ketzer verfolgt, entrannen so dem sicheren Tod.

Konfessioneller Konflikt als Anfang vom Ende

Der Fall von Mosul kam mit Ankündigung: Fanatiker aus dem Netzwerk von Al-Kaida schürten die Spannungen mit Anschlägen, Entführungen und Erpressungen. Sunnitische Politiker machten gleichzeitig Stimmung gegen die Regierung in Bagdad. Sie fühlten sich als Sunniten benachteiligt im neuen, schiitisch dominierten Irak.

Der damalige Regierungschef in Bagdad, Nuri al-Maliki, warf der sunnitischen Protestfront vor, sie sei von ausländischen Mächten gesteuert und motiviert durch Revanchegelüste. Er schlug alle ihre Forderungen nieder, schickte Panzer in die Provinz Anbar und stationierte Generäle unter seiner direkten Kontrolle in Mosul.

Das missfiel auch dem Gouverneur Athil al-Nujaifi, der aus einer der grossen Notabelnfamilien der Stadt stammt. Aber auch seine Rolle ist umstritten. Apotheker Mohammed meint, Gouverneur al-Nujaifi sei Teil des Problems gewesen, denn er habe den IS unterstützt. Als die Dschihadisten Mosul einnahmen, vertrieben sie allerdings auch den Gouverneur.

Irakische Armee implodiert

Auch der Polizist Hussein erlebte die Umwälzungen in Mosul hautnah. Er kämpfte mit und wartete auf Unterstützung, aber vergeblich: Die Generäle verliessen die Stadt, die Soldaten stoben auseinander. Bis heute sind die Umstände nicht restlos klar, ob es geheime Absprachen gab oder ob Scharfmacher in Bagdad oder Mosul bewusst eine Eskalation der Ereignisse herbeiführen wollten.

Sicher ist nur, dass drei Divisionen der irakischen Armee in und um Mosul in sich zusammengefallen sind. Sie hinterliessen dem IS bestes Kriegsgerät aus den USA.

US-Sonderkommandos haben nun angefangen, die versprengten Kräfte der Polizeieinheiten von Mosul für eine Gegenoffensive zu trainieren. Auch Hussein geht manchmal zum Training, doch er ist nicht überzeugt. Ein oder zwei Stunden, das sei nicht ernsthaft, meint Hussein. «Sie geben uns auch keine schlagkräftigen Waffen.» So lasse sich die straff organisierte und hochgerüstete Terrormiliz nicht aus der Millionenstadt vertreiben.

Sunnitische «Flüchtlings-Miliz» im Aufbau

Der Widerstand gegen den IS in Mosul formiert sich aber. Hashd al-Watani nennt sich eine sunnitische Miliz, die von Abdullah al-Nujaifi koordiniert wird. Er ist der Sohn des vom IS vertriebene Gouverneurs, der versucht, mit Flüchtlingen die Miliz aufzubauen. Unterstützt wird er von der Türkei, erzählt Abdullah.

Die mit der Türkei liierten Kurden stellen ihnen das Trainingsgebiet zur Verfügung. Vor ein paar Tagen wurden die ersten 3000 Mann vereidigt. Weitere 3000 werden gerade rekrutiert, sagt Abdullah. Die Amerikaner trainieren die Polizei, die Türken al-Nujaifis Miliz, zusammen schätzungsweise 15'000 Mann.

Die irakischen Sunniten bräuchten auch finanzielle und militärische Unterstützung aus der Hauptstadt: «Bagdad sollte mit den sunnitischen Führern zusammenarbeiten.» Die Unterstützung aber kommt nicht, sagt al-Nujaifi, denn schiitische Politiker in Bagdad werfen dem vertriebenen Gouverneur vor, er sei daran, sich eine Privatarmee schaffen.

Ohne glaubwürdige Alternative wird Mosul nie befreit.

Das schiitisch dominierte Parlament hat Gouverneur al-Nujaifi deswegen vor ein paar Tagen in einem bizzaren Verfahren abgesetzt. Es fehle der Wille in Bagdad, eine sunnitische Kraft aufzubauen, bilanziert der Sohn.

Dagegen arbeitet Bagdad mit schiitischen Milizen zusammen, schickt sie gar als Speerspitze des Kampfs gegen den IS in die sunnitischen Provinzen. Obwohl Manche berüchtigt sind und Manche ihrer Befehle aus dem Iran beziehen.

«Wenn wir keine glaubwürdige Alternative für Mosul aufbauen können, wird die Stadt nie befreit», sagt dazu Abdullah al-Nujaifi.