Was sind Deepfakes? Mit künstlicher Intelligenz lassen sich heute Videos und Audios produzieren, die echt und authentisch wirken. Man nennt diese künstlich erstellten Medieninhalte Deepfakes. Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss nennt in ihrem Bericht solche Audios und Videos auch neutraler «synthetische Medien».

Wieso sind Deepfakes gefährlich? Mit Deepfakes kann man die Realität manipulieren. Was man hört und sieht, muss nicht mehr zwingend authentisch sein. TA-Swiss nennt verschiedene Beispiele, bei welchen Deepfake-Technologien betrügerisch und manipulativ eingesetzt werden können. So haben mit einem Austausch des Gesichts Männer Rache-Pornos erstellt, um ihre Ex-Partnerinnen zu diffamieren. Kriminelle nutzen geklonte Stimmen, um bei Angehörigen Geld zu erschleichen – der Enkeltrickbetrug 2.0. Geheimdienste können Politikerinnen und Politikern Worte in den Mund zu legen, die sie so nie gesagt haben. Das öffnet Desinformation und Propaganda Tür und Tor.

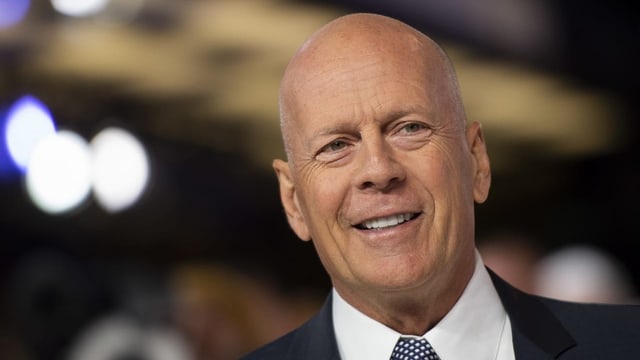

Deepfakes (vielleicht) erkennen:

Sind Schweizerinnen und Schweizer darauf vorbereitet, Deepfakes zu entdecken? Eine Umfrage und ein Experiment der TA-Swiss-Forscherinnen und -Forscher kommt zum Schluss, dass die Schweizer Bevölkerung Deepfakes meist nicht erkennen kann. Einzig Personen mit Social-Media-Kenntnissen, die also Erfahrung im Umgang mit neuen Technologien haben, erkennen Deepfakes besser als der Durchschnitt.

Gibt es auch sinnvolle Anwendungen von «synthetischen Medien»? TA-Swiss nennt hier Anwendungen aus der Film- und Unterhaltungsbranche. So können historische Figuren wie Napoleon oder Julius Caesar auferstehen – in Filmen, Spielen, aber auch für den Schulunterricht. Diskutiert werde der Einsatz auch in der Strafverfolgung, sagen die TA-Swiss-Expertinnen und -Experten. Die Polizei könne damit Tathergänge rekonstruieren. TA-Swiss empfiehlt hier aber, dass der Einsatz reguliert wird, damit Beschuldigtenrechte gewahrt werden. Die Politik und Gesellschaft werden solche Anwendungen breit diskutieren und allenfalls auch Grenzen ziehen müssen. Soll zum Beispiel die demente Grossmutter einen Avatar des verstorbenen Ehemannes erhalten?

Welche Massnahmen schlagen die Expertinnen und Experten vor? TA-Swiss empfiehlt ein Bündel an Massnahmen. Online-Plattformen wie Instagram, Tiktok, Youtube und andere sollen stärker in die Pflicht genommen werden. So soll der Staat durchsetzen, dass die Online-Plattformen Deepfakes schnell löschen. Es brauche Fachstellen, die Opfern von Deepfakes helfen. Grundsätzlich kommen die geltenden straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung – wie Ehrverletzung, Betrug, Identitätsklau oder der Schutz von Persönlichkeitsrechten. Darüber hinaus brauche es vermehrt Ausbildung an den Schulen in Medien- und Informationskompetenz, damit Bürgerinnen und Bürger Deepfakes erkennen können. So soll verhindert werden, dass Menschen auf Deepfakes hereinfallen und diese auf den Social-Media-Kanälen noch weiter teilen. Ein Verbot dieser Technologien sei hingegen kein Thema. Es sei eine «typische Dual-Use-Anwendung», sagen die TA-Swiss-Vertreterinnen und -Vertreter. Sie könnten für Sinnvolles wie für Negatives eingesetzt werden.