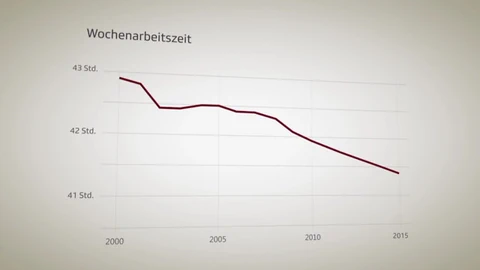

SRF News: Befragungen zeigen, dass sich Arbeitnehmer als immer gestresster bezeichnen, dass sie sich immer erschöpfter fühlen. Auf der anderen Seite gibt es Statistiken, anhand denen man sieht, dass wir nicht häufiger krank sind, nicht mehr Überstunden machen, dass wir sogar weniger arbeiten pro Woche. Wie erklären Sie diese Diskrepanz?

Theo Wehner: Es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was man objektiv messen kann – Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden – und dem, was man subjektiv empfindet. Es kann durchaus sein, dass ich weniger arbeite, aber mein Empfinden gegenüber dem, was mich an der Arbeit belastet, ist keine quantitative Frage. Es geht um den Austausch mit den Kollegen, der nicht gelingt. Oder um die ständigen Konflikte mit Kunden.

Welche Ergebnisse von beiden muss man ernster nehmen, die Zahlen oder das Empfinden?

Da bin ich Psychologe. Das subjektive Empfinden. Es ist das, was ich körperlich, was ich psychisch und seelisch erlebe. Von daher muss ich das sehr viel ernster nehmen als Zahlen, gemessen von Experten.

Wozu kann es führen, wenn dieses subjektive Empfinden immer mehr zeigt, dass ich gestresst, gar erschöpft bin?

Erst einmal, dass es gehört werden will. Es gibt so eine Attitüde, die sich breitgemacht hat, und die lautet: Wer nicht gestresst ist, ist tendenziell schon ein Faulenzer. Es heisst dann «Jetzt hattest du gerade Ferien, warum bist du noch gestresst?». Aber es ist schon so, dass wir uns über das subjektive Empfinden austauschen können müssten mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit den Vorgesetzten, ohne dass man dann gleich als Weichei tituliert wird. Gegenüber dem Subjektiven am Arbeitsplatz haben wir noch zu wenig Toleranz.

Wenn sich jeder Mediziner im OP selbst verwirklichen will, möchte ich nicht Patient sein.

Warum überbeanspruchen wir uns so sehr? Die Konsequenz ist ja, dass wir vielleicht irgendwann krank werden.

Heute haben wir als Ziel, uns in der Arbeit selbst zu verwirklichen. Wenn das jeder macht, frage ich mich wirklich ganz ernsthaft, wie wir dann noch zusammenarbeiten können. Wenn sich jede Medizinerin, jeder Mediziner im OP selbst verwirklichen will, dann möchte ich nicht Patient sein.

Wir haben eine enorme Ich-Orientierung in der Gesellschaft. Gleichzeitig haben wir an den Arbeitsplätzen zunehmend die Notwendigkeit zur Wir-Orientierung. Und das Versprechen zur Selbstverwirklichung kollidiert mit diesen zwei unterschiedlichen Anforderungen.

Von daher sprechen manche sogar von einer interessierten Selbstschädigung. Das ist ein holpriger Begriff, heisst aber: Die Selbstschädigung wird nicht mehr als etwas Gefährliches angesehen, sondern die Überstunden, die ich mache, die Wochenendarbeit, die ich leiste, die doch noch zwei Stunden abends dranhängen, das entspricht meinem Interesse. Dafür nehme ich die Selbstgefährdung in Kauf.

Heisst das, wir sind eigentlich kranker, das zeigen nur die Zahlen nicht?

Buddhisten sagen: Man wird nicht krank – es sei denn, man ist es. Das ist eine harte Aussage. Es wird mir etwas angeboten, eine Schwelle, unter oder über der ich liege. Also, meine Stimme ist jetzt sicher verschnupft, ich bin erkältet. Aber mein Interesse, mit Ihnen das Gespräch zu führen, war grösser als Kamillentee zu trinken.

Betreiben Sie jetzt gerade interessierte Selbstgefährdung?

Ich vermute nicht. Hier steht ganz deutlich mein Interesse im Vordergrund, und ich vermute, dass ich das, was ein stückweit gefährdet ist, mit zwei Schals und einem Liter Kamillentee nachher kompensieren kann. Ich bin mir dessen bewusst. Und das ist mir wichtiger als ein vermeintlich von aussen legitimiertes: ‹Nein, das Interview kannst du nicht führen, du hast Schnupfen›.

Wir müssen selbst die Experten dafür werden, was für unser Interesse und auch für unsere Gefährdungen eine Rolle spielt. Das sind wir bisher nicht, wir haben die Gewerkschaften, den Arbeitgeber, das Human Resource Management. Aber sie alle sind Stellvertreter für mein subjektives Empfinden. Sie warten nur mit objektiven Zahlen auf.

Ich bin selbst der Experte für meine Arbeitsbedingungen.

Sollten wir, wenn wir schon eigenverantwortlicher arbeiten, auch eigenverantwortlicher dafür sorgen, dass die Arbeit uns gut tut?

Genau. Die Verantwortung hört nicht da auf, wo ich mein Produkt abgeliefert habe. Die Verantwortung habe ich auch mir gegenüber, das heisst, dass ich diese Arbeit auch noch morgen und übermorgen erbringen könnte. Ich bin unter Umständen selbst der Experte dafür, wie meine Arbeitsbedingungen aussehen sollten. Es gab Zeiten in der Arbeitswelt, in denem man Tagträumen nachgehen konnte. Es gab Zeiten, da hat man Arbeitslieder nicht nur gesungen, sondern man hat sie am Arbeitsplatz komponiert. All das ist subjektiv wichtig. Die Frage ist, ob wir dem auch gerade in modernen Arbeitsplätzen wieder nachgehen könnten.

Das Interview führte Manuela Siegert.