Uff. Das Monster ist nicht totzukriegen. Dieser deformierte, riesenhafte Zombie, dem aus dem fleischigen Höllenleib ein zweiter Kopf wächst. Mit Flammenwerfern und Granaten geht man zugange, und immer kribbelt diese Gänsehaut hoch. Auch wenn man schon zig virtuelle Tode gestorben ist.

Schon erstaunlich, wie das Game «The Last of Us II» unsere Reflexe quasi austrickst und eine Art tiefe Ur-Angst evoziert, die aus einer Zeit stammt, als wir noch in Höhlen am Feuer kauerten und uns vor wilden Tieren fürchteten.

Der Wilde Westen sah nie schöner aus

Die Vertiefung, die Videogames heute erreichen, ist immens. Experten sprechen dabei von «Immersion». Zum Beispiel bei «Red Dead Redemption II». Man reitet durch die Prärien eines Wilden Westens, watet durch Mangroven-Sümpfe.

Klar, man kann Postkutschen ausrauben. Interessanter ist es, sich von der perfekt gemachten, naturalistischen Idylle einlullen zu lassen. Ruhe schwebt hier über allen Wipfeln: Etwa so, wie sie der Schriftsteller Henry David Thoreau in seinem Aussteiger-Roman «Walden» beschreibt.

Und wer sich als «Spider-Man» durch die Asphalt-Schluchten Manhattans schwingt, der weiss: Man mutiert zum Spinnenmann. Ein Spektakel, das kein Blockbuster-Kino ersetzen kann. Videogames sind die grossen Erzählungen der Gegenwart. Nur, dass man Autor und Protagonist zugleich ist.

Manch ein Gamer vergisst beim Unkraut-Jäten im virtuellen Blumenbeet den eigenen Hunger. Man kann heute fast alles zocken: Als Gamerin die Welt als Käfer aus Franz Kafkas Roman «Die Verwandlung» erkunden, in «Ether One» die Perspektive eines Alzheimer-Kranken einnehmen oder im Schweizer Videogame «Cloud Chasers» in die Haut eines Flüchtlings schlüpfen.

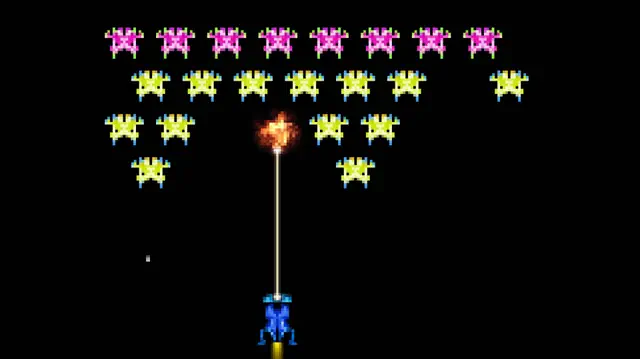

Die Space Invaders digitalisieren die Welt

Es waren Computergames, die am Anfang unserer Digitalkultur standen. Spiele wie «Pong» oder «Space Invaders» zeigten uns Ende der 1970er-Jahre, dass man mit der Technik interagieren konnte. In vielen Menschen keimte so erstmals der Wunsch, sich mit dem Personal Computer auseinanderzusetzen.

Die ersten Videogames schufen Gemeinschaft. Daran war der «High Score» schuld: Man stand plötzlich in einem Wettbewerb zueinander. Und das vernetzte Menschen.

Austausch im Cyberspace

Die Vernetzung setzte sich später in den 1990er-Jahren im Internet fort. Wo über Jahrzehnte die Popmusik Identität stiftete, sind es heute digitale Tools, die Communities bilden. Kein Zufall, dass ein Konzern wie Spotify bestimmt, welche Musik wir heute hören. Am Anfang dieser Entwicklung standen die ersten Videogames.

Während der Rest der Welt sich während der Corona-Pandemie erst mit der verkachelten Welt der Zoom-Chats zurechtfinden musste, waren die Gamer schon weit voraus. Schon am Anfang des Lockdowns im Frühjahr erzielten Online-Games Rekordzugriffszahlen.

Das Glück des Gamers

Videogames führen uns gerade noch tiefer in die digitale Wirklichkeit, in das hinein, was der Schriftsteller William Gibson 1983 den «Cyberspace» nannte. Online-Spielewelten übernehmen in der Pandemie Aufgaben, die sonst Cafés, Bars oder öffentliche Plätze haben. Popstars geben in Spielen wie «Fortnite» Konzerte und Tausende jubeln dazu.

Das Bild vom sozial isolierten Gamer? Längst überholt. Eine im Herbst publizierte Studie der Universität Oxford ergab denn auch: Gamer sind glückliche Menschen.