Bis das Raumplanungsgesetz 2013 eingeführt wurde, hat man Landflächen in der Schweiz schlicht zugebaut – innerhalb von 30 Jahren mehr als die Fläche des Genfersees.

Obwohl das Wachstum mittlerweile nicht mehr so stark voranschreitet, ist der Schweizer Raum zersiedelt: Flächen werden nur locker bebaut und drängen zusammenhängende Grünflächen zurück.

Wie weiter mit der Raumentwicklung?

Ausserdem werden Brachen nicht konsequent genutzt. Vor allem in den Agglomerationen und in Landgemeinden baut man lieber am Rand, statt ungenutztes Land im Zentrum neu zu brauchen.

Der Architekturgruppe «Bibergeil, Link öffnet in einem neuen Fensterim Browser öffnen» ist diese Entwicklung schon lange ein Dorn im Auge. Seit mehr als fünf Jahren macht sich die Gruppe mit dem kecken Namen (er geht auf ein Sekret zurück, das Biber während der Paarungszeit ausstossen) Gedanken über die Raumentwicklung in ihrer Heimat, dem Aargau.

Ein Kanton, der stetig wächst – alle zehn Jahre kommen 50'000 neue Bewohnerinnen und Bewohner dazu. Ein Kanton, der beispielhaft für die Zersiedelung ist.

Die Forderung: Den Siedlungsbrei stoppen

Lukas Zumsteg, Mitglied der Bibergeil-Gruppe, sagt: «Jeder macht, was ihm gefällt, aber niemand macht sich Gedanken über Ressourcen.»

Im «Bibergeil-Anzeiger», der seit 2015 in loser Folge erscheint, macht die Gruppe auf die Problematik aufmerksam. Ihre Analyse der Situation im Aargau und die damit einhergehende Forderung sind pointiert. Sie wollen die gleichmässige Besiedelung stoppen, Siedlungsbrei verhindern.

Progressive Ideen

Zurzeit würden alle Siedlungen gleichmässig wachsen, so Bibergeil. Egal ob städtische oder ländliche Gebiete. Im «Bibergeil-Anzeiger» fordern sie deshalb, dass im Aargau nur noch die Zentren im Aaretal, also Aarau, Lenzburg, Baden und Brugg, wachsen dürften.

Die sogenannten Südtäler, wie das Freiamt oder das Wynetal, sollen stagnieren oder gar «zurückgebaut» werden. Mit solch radikalen Ideen macht man sich nicht nur Freunde. Es blieb bei der Idee.

Grösseres Gewicht für Landschaft

Die Architektengruppe will der Landschaft dennoch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das sei, was sich die Menschen eigentlich wünschen: «Die Leute sagen, sie wohnen im Aargau wegen der Landschaft», erzählt Beat Schneider, der auch zu Bibergeil gehört.

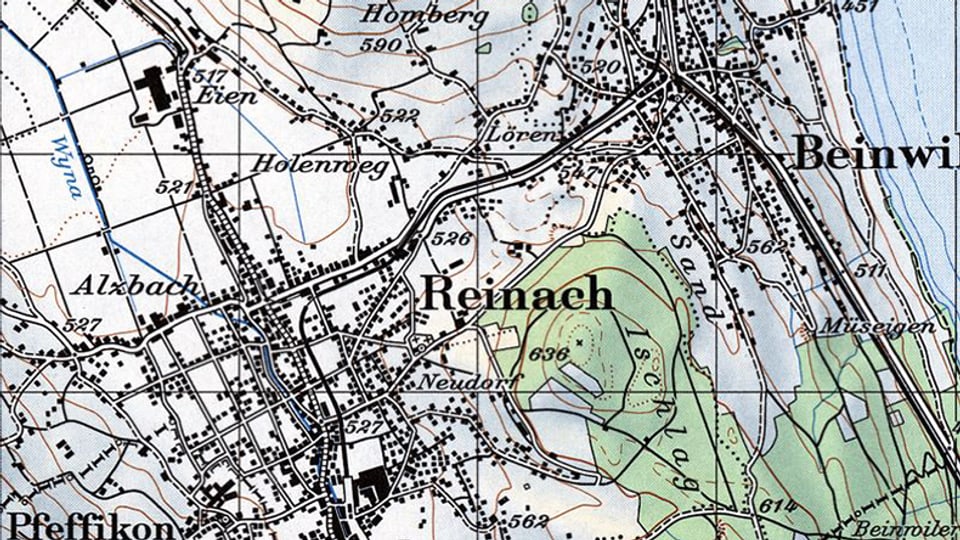

Bildvergleich

Regler nach links verschiebenRegler nach rechts verschiebenDort müsse man ansetzen und die Menschen dazu bringen, sie nicht zu missbrauchen. Man sei nicht gegen Eigenheim-Träume – sondern gegen den unsensiblen Umgang mit der Landschaft.

Der Weg des geringsten Widerstandes

«Oberste Maxime muss sein, eine zusammenhängende Landschaft zu schützen», so Schneider. In der Raumentwicklung sei das bisher aber nicht die Devise gewesen.

Man sei einfach den Weg des geringsten Widerstandes gegangen: Wer bauen wollte, hat das am Rand der Siedlungsgebiete gemacht. Dort, wo es billig war. Dabei wären genug Flächen im Zentrum vorhanden. Oft sogar brachliegend.

So wachsen die Dörfer, die in der Schweiz schon immer nah beieinander lagen, immer mehr zusammen. Die Landwirtschaft, aber auch die ungenutzte Naturfläche, werden zurückgedrängt. Auch optisch ist das kein Genuss.

Das Einfamilienhaus ist nicht von sich aus schlecht

Bei einer Zugfahrt durchs Wynetal erklären die Bibergeil-Architekten, was sie meinen. Sie zeigen auf die vielen Einfamilienhäuser an den Hängen entlang des Tals und betonen nochmal: Man sei nicht prinzipiell gegen das Einfamilienhaus. Aber sie müssen besser in die Landschaft integriert werden. «Statt auf planierten Grundstücksflächen am Hang, müssen sich die Häuser in die Landschaft einfügen», fordern die Architekten.

Ausserdem sollten die Ressourcen in den Dorfkernen genutzt werden. Gebiete am Ortsrand sollten ausgezont werden, damit dort nicht mehr gebaut werden darf. Die Bibergeil-Gruppe ist zuversichtlich, dass langsam ein Umdenken stattfindet.

Wie die Schweiz 2050 aussehen könnte

Um diese Ideen zu konkretisieren, hat die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Zusammenarbeit mit der Biber-Gruppe eine Studie unter dem Titel «Wildaargau» veröffentlicht. Darin schildern sie anhand des Gebiets zwischen Lenzburg und dem Hallwilersee Szenarien, die zeigen, wie sich der Kanton in 30 Jahren, also bis zum Jahr 2050, entwickeln könnte.

Für das Modell wird angenommen, dass keine neuen Bauzonen errichtet werden. Auf dem bereits besiedelten Gebiet soll es ausserdem grüner werden.

Die Idee: Orte, die dem Klima guttun

Eine Idee ist die Belebung der Randzonen. Dort, wo Besiedlung endet und Landwirtschaftsgebiet oder Wald beginnt, könnten Massnahmen fürs Klima getroffen werden. «Es könnten etwa kleine Gemeinschaftsgärten entstehen, Orte mit mehr Biodiversität», erklärt Studienautor Andreas Nütten von der FHNW.

Ausserdem sollen Industriezonen, in denen sich oft viele Parkplätze befinden, begrünt werden. Auch das hilft dem lokalen Klima. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die Mobilität mit dem E-Bike sind weitere Ideen.

Gemeinden können nicht alles lösen

Oft wird den Gemeinden vorgeworfen, sie hätten bei der Raumentwicklung vieles schleifen lassen: Jede Gemeinde habe für sich geschaut.

Doch ihnen sind zum Teil die Hände gebunden. Raumplanung ist nämlich auch Kantons- und Bundessache. Nicht immer ist man sich darüber einig, was sinnvoll ist.

In der Gemeinde Reinach im Wynetal zum Beispiel hat die Raumplanung schon zu viel Kopfzerbrechen geführt. «Für mich hat sie einen bitteren Nachgeschmack», sagt Martin Heiz, der seit mehreren Jahrzehnten Gemeindeammann von Reinach ist.

Viele Gesetze, viele Diskussionen

Es habe in dieser Zeit viele Gesetze, grosse Diskussionen und unglückliche Landbesitzer gegeben. Zwei grosse Zonenplanungen hat Heiz mitgemacht: 1991 hat Reinach 155 Hektar Bauland zurückgezont, eine zukunftsweisende Massnahme. «Doch es hätte im Dorf fast Krieg gegeben», erinnert sich Heiz.

Bei der neuen Zonenplanänderung ist es nur noch um fünf Hektar gegangen. Gelöst seien die Probleme der Zersiedelung damit längst nicht. Denn es werde gebaut, was nicht gebraucht werde.

Andere Ideen sind gefragt

Dagegen vorzugehen sei schwer, sagt Heiz. Derzeit bauen institutionelle Anleger Mietwohnungen in Reinach, die lange leer stehen. Nur Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentumswohnungen sind beliebt.

Auch fragt sich der Gemeindeammann von Reinach, ob es sinnvoll sei, alte Einfamilienhäuser durch viereckige Wohnblöcke zu ersetzen. «Verdichten ist gut. Aber wenn niemand dort wohnen will und sich gleichzeitig Einfamilienhäuser am Siedlungsrand in die Landschaft fressen, müssen andere Ideen her», so Martin Heiz.

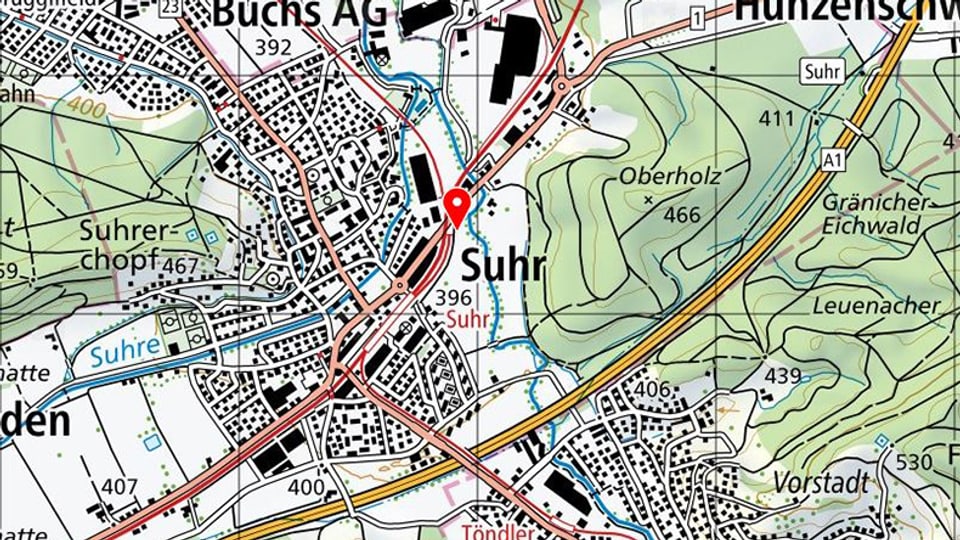

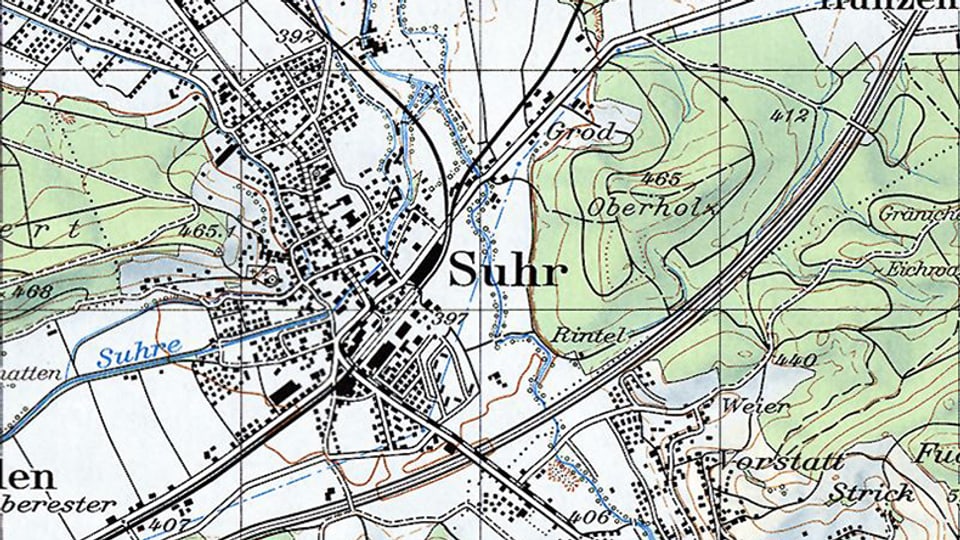

In Suhr kennt man das Problem nicht

Etwas anders präsentiert sich die Lage im unteren Teil des Wynetal, in Suhr – einer Gemeinde, die zur Agglomeration Aarau gehört. «Das Problem der Zersiedelung kennen wir eigentlich nicht», sagt Gemeindepräsident Marco Genoni.

Bildvergleich

Regler nach links verschiebenRegler nach rechts verschiebenDer Pluspunkt von Suhr: An gut erschlossenen Lagen gibt es Industrieland, das teilweise nicht mehr genutzt wird. Hier gibt es Platz für Wohnraum.

Weniger Verkehr durch verdichtetes Wohnen

Einen Erfolg konnte der Gemeindepräsident bereits mit dem Hochhaus-Projekt verbuchen, dem die Gemeindeversammlung zugestimmt hat. Eine Mehrheit fand er mit dem Argument, dass verdichtetes Wohnen weniger Verkehr bedeute.

Die Kehrseite der Entwicklung ist, dass viele Handwerksbetriebe aus dem Zentrum gewichen sind. Für sie gab es keine passenden Räume mehr. Da braucht es Lösungen, damit sie die Gemeinde nicht ganz verlassen.

Die Problematik verschiebt sich

Suhr belastet die Zersiedelung anderswo: Wenn Bewohner anderer Orte mit dem Auto zur Arbeit oder zum Einkaufen Richtung Aarau wollen, fahren sie durch Suhr und verstopfen die Strassen.

Doch Marco Genoni ist kein Dogmatiker: «Ich will den anderen Gemeinden nicht die Entwicklung verbieten.» Aber es müssten gerade beim Verkehr gute Lösungen gefunden werden.

Ist der Föderalismus schuld an der Zersiedelung?

Raumplanung ist ein Prozess des Bremsenwollens. Aber Raumentwicklung ist auch das Resultat vieler Einzelentscheidungen. Jede Gemeinde, jede Stadt, ist vor allem in die Breite gewachsen, nicht in die Höhe.

Geld spielt dabei eine Rolle: Das Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum suchte günstige Entwicklungschancen. Viele Gemeinden haben die Einzonung von Bauland am Ortsrand als Chance gesehen.

Mittlerweile sind in der Schweiz viele der Ansicht, dass zu viel eingezont wurde. Als sich Regulierungen abzeichneten, haben viele Gemeinden «auf Vorrat» eingezont. Denn mit den neuen Gesetzen kann Landwirtschaftsland nicht mehr ohne Kompensation eingezont werden.

Verlust von Steuergeldern und Privateigentum

«Die grosse Herausforderung ist nun, diese Baureservezonen zurückzuzonen», sagt Daniel Kübler, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und am Demokratiezentrum Aarau.

Denn Grundeigentümer verlieren Geld, wenn ihr Land künftig nicht mehr bebaut werden kann. Und Gemeinden verlieren potenzielle Steuergelder. Vor allem in kleinen Gemeinden würden die Interessen von einzelnen Grundeigentümern höher bewertet, so Daniel Kübler. Hier fehle es oft an Fachwissen.

Unterschiedliche Ansichten der Kantone

Der Föderalismus sei nicht allein schuld an der Zersiedelung. Nicht jede Gemeinde könne machen, was sie wolle, sagt Kübler. Spätestens seit dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz von 2013 gebe es Richtlinien. Aber die Kantone legten das Gesetz unterschiedlich aus.

Der Föderalismus biete auch Chancen: «Man kann in einzelnen Städten und Kantonen experimentieren und andere Gebiete können von den Erfahrungen profitieren», so Daniel Kübler. Beim Mehrwertausgleich sei das der Fall gewesen: Zuerst ist dieses Instrument in Städten angewandt worden, nun ist es in der nationalen Gesetzgebung drin.

Ein Hoch auf die direkte Demokratie

Die Landschaftsschutz-Initiative von 2010 wollte einen Schnitt. Für 20 Jahre hätten die Bauzonen in der Schweiz gesamthaft nicht vergrössert werden dürfen. So radikal kam es nicht – aber aus der Initiative wurde als Gegenentwurf das Raumplanungsgesetz. Die Initiative wurde zurückgezogen.

Daniel Kübler ist überzeugt, dass die Schweiz nicht mehr weitermacht wie bis anhin. Vor allem in den Agglomerationen gehe viel. Es werde verdichtet. Oft gar so, dass die Bevölkerung es akzeptiert. Vor allem in den städtischen Zentren.

Was es braucht: Überzeugungsarbeit

Das Problem sei im Moment die tiefe Zinslage, die Bauvorhaben begünstige. «Die Neubauten sind nicht per se das Problem», sagt Daniel Kübler. Diese würden schon bezogen, dafür stünden ältere Wohnungen leer, und dann gebe es leere Zwischenräume.

«Wichtig für die Zukunft ist, weiterhin sehr restriktiv zu sein mit der Bodennutzung.» Die Bevölkerung sehe die Zersiedelung mittlerweile kritisch.

Allerdings seien griffige Instrumente wie eine stärkere Beschränkung des Grundeigentums oder gar Enteignungen nicht mehrheitsfähig. Die Bevölkerung wolle «den Fünfer und das Weggli», sagt Daniel Kübler. Es braucht also noch viel Überzeugungsarbeit bis Ideen, wie die der Gruppe Bibergeil, mehrheitsfähig werden.