Tagelang hat es geregnet. Wenn sich Erdspalten auftun, hört man ab und an ein gespenstiges Krachen: Tannenwurzeln zerreissen. Dann geht es plötzlich rasend schnell. Am Rossberg löst sich der Hang und verschüttet ein ganzes Dorf.

Die traurige Bilanz: 457 Menschen lassen an diesem 2. September 1806 ihr Leben. Der Goldauer Bergsturz im Kanton Schwyz ist die erste grosse Naturkatastrophe der noch jungen modernen Schweiz. Noch heute erinnert man an das einschneidende Ereignis.

Obwohl es auch davor Katastrophen gab, hat der Begriff selbst erst seit ungefähr der Zeit um 1800 Konjunktur. Das Wort stammt aus dem Griechischen und meint in der Erzählform der Tragödie ursprünglich «Wendung».

Den Weg von der Literatur- in die Alltagssprache findet der Begriff in der Aufklärung. Kleinere und grössere «Katastrophen» prägen seither unser Leben.

Zeitgeist und Katastrophen

Was machen Katastrophen mit uns, wenn wir sie als folgenschwere Unglücksereignisse definieren? Und wie bewältigen wir sie?

Betrachtet man Katastrophen über die Zeit, verändern sich die Muster, wie wir sie bis heute sehen und mit ihnen umgehen. Dieser Wandel hat vor etwa zwei Jahrhunderten begonnen.

Bildvergleich

Regler nach links verschiebenRegler nach rechts verschiebenDie Katastrophe von Goldau: die Strafe Gottes

In der Predigt nach dem tragischen Unglück von Goldau von 1806 spricht der Pater von der Barmherzigkeit Gottes. Gott habe in seiner Vorsehung die Totgeweihten in Einsiedeln von einer Zukunft in Sünde erlöst. Im Moment des Unheils sind dies tröstende Worte.

Die Strafe Gottes war damals sinnstiftend, um einen Schicksalsschlag zu erdulden. Denn das Jenseits wird in jener Zeit höher gewertet als das Diesseits – besonders in der christlich geprägten Welt von Goldau.

Der Weg zur Moderne

Gleichzeitig ist der Goldauer Bergsturz auch ein Wendepunkt. Er hat nicht nur eine Bruchstelle am Rossberg hinterlassen, sondern ist auch eine Schnittstelle auf dem Weg in die Moderne. Die Aufklärung macht sich langsam bemerkbar.

Seit dem fürchterlichen Erdbeben von Lissabon von 1755 gingen die klügsten Köpfe Europas über die Bücher. Ein Erdbeben und ein dadurch ausgelöster Tsunami haben die Stadt verwüstet. Und dies erst noch an Allerheiligen!

Wie konnte Gottes Strafe so furchtbar sein? Gab es nicht andere, ergänzende Erklärungen?

Mit dieser Fragestellung verschiebt sich auch die Verantwortung. Nicht mehr ein welterschaffender, jenseitiger Gott steht einem diesseitigen Sünder gegenüber. Der Gegensatz wird nunmehr in der erfahrbaren Welt selbst gesehen: In erster Linie würden natürliche Phänomene die Menschheit bedrohen. So erkannte man im Lissabonner Erdbeben die erste grossen Naturkatastrophe einer neuen Zeit.

Die Katastrophe wird für Schaulustige erfahrbar

Der Goldauer Bergsturz wird analog zum Lissabonner Erdbeben zum schweizerischen Ebenbild einer Naturkatastrophe. Eine kleine Lebensgeschichte verdeutlicht dies: Der aus Goldau stammende Joseph Martin Baumann baut in mühevoller Kleinarbeit naturnahe Reliefs. Die Schaukästen stellen die Gegend vor und nach dem Bergsturz dar.

Baumann macht die Katastrophe zu seinem Lebensinhalt. Er lässt sein altes Leben als Schneidermeister in Brunnen hinter sich und geht fortan mit den Reliefs auf Tour. Damit weckt er das Interesse am Geschehen bei anderen Schaulustigen. Das alpine Unglück trifft den Nerv der Zeit.

Die Nation solidarisiert sich

Naturgetreue oder auch dramatisierende Darstellungen dienen dazu, Aufmerksamkeit zu erregen. So wird der Goldauer Bergsturz zum regelrechten Medienereignis.

Die Zeitungen verbreiten die Meldung rasch über ganz Europa. Der alpine Katastrophismus wird zum Impuls einer nationalen Solidaritätsaktion. Schweizweit werden bedeutende Hilfsgelder organisiert. Das Bild der gefahrenreichen Alpen verfestigt sich.

Der Präventionsgedanke wächst

Noch wird es Jahrzehnte dauern, bis aus den Interessen an den natürlichen Ursachen und ihren Wirkungen das Fach der Geologie an den Universitäten etabliert wird. Unmittelbar nach dem Ereignis von 1806 werden auch noch keine Überwachungs- und Warnsysteme aufgebaut.

Seit dem Bergsturz von Goldau hat sich aber etwas grundlegend verändert: Die Gesellschaft erkennt ihre Möglichkeiten. Sie begreift, dass mit besserer Kenntnis der Ursachen, Mittel und Wege beschritten werden können, um einer möglichen Katastrophe besser vorzubeugen.

Der Gedanke einer präventiven Gesellschaft wächst. Die Erkenntnis also, dass eine bessere Zukunft selbst erschaffen werden kann. Der Mensch entwickelt eine schöpferische Kraft.

Epidemien, Bergstürze und Hochwasser

Wie Bergstürze, Lawinen oder Hochwasser werden auch die Epidemien am Ende des 19. Jahrhunderts als Katastrophen wahrgenommen. Wie sich davor schützen?

Auch bei Krankheiten sollen Vorsorge- und Fürsorgekonzepte greifen. Das gilt auch für die damaligen Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhoe und Syphilis.

Was zuvor eine unsichtbare Bedrohung war, bringen verbesserte Diagnosetechniken und Erkenntnisse in der Forschung ans Licht: Bakterien sind die Verursacher.

Insbesondere kann Syphilis über verschiedene Stadien zum Tod führen. In der Schweiz sterben um die Jahrhundertwende von 1900 rund 150 bis 200 Menschen pro Jahr, sagt die offizielle Statistik.

Die Moral hinter der Krankheit

Die Historikerin Brigitte Ruckstuhl spricht heute eher von einer Skandalisierung als von einer Katastrophe. Nicht die Krankheit Syphilis an sich, sondern die bürgerliche Moralisierung des Sexualverhaltens sei für das historische Verständnis gegenüber dem Umgang mit Geschlechtskrankheiten zentral.

Es sind zu jener Zeit weniger die Moralkeulen der Kirchenvertreter, die wirksam sind. Eher macht sich ein aufgeklärtes Bürgertum Schuld- und Schamgefühle zunutze.

Syphilis als Sinnbild von Verstädterung

«Syphilis war ein Symbol für den Zerfall», sagt Brigitte Ruckstuhl. Die Krankheit wird zum Sinnbild von Verstädterung und Industrialisierung. Sie trage die negative Seite dieses Wandels in die Familie hinein, meinen die damaligen Sittenhüter. Und diese müsse geschützt werden.

Damit wird die Hauptverantwortung der Frau übertragen. Sie wird auf ihre Schamgefühle angesprochen, um aussereheliches Sexualverhalten zu verhindern.

Moral und Medizin verflechten sich

Die damalige Einsicht im Wissen um die sexuell übertragbaren Krankheiten: Jede und jeder kann von der Krankheit betroffen werden. Darum wird Aufklärung betrieben.

Moral und Medizin werden so untrennbar verflochten. Nur so könne erfolgreich Prävention betrieben werden, so der Konsens. Es geht um den Schutz des gesunden Volkskörpers. Neben der Vorsorge wird daher auch Fürsorge betrieben. Fachärzte stellen ab 1910 in eigens eingerichteten Ambulatorien die Diagnose. Sie behandeln Betroffene mit einem marktreifen Medikament namens Salvarsan.

Mit dem Einsatz des antibakteriellen Penicillins ab den 1940er-Jahren mündet der Optimismus in Euphorie. Denn man ist sich gewiss: Bald werden diese Krankheiten ausgerottet sein.

Atomkraft? Ja, bitte.

Den Optimismus in der Medizin teilt die Schweiz in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Glauben an die Atomkraft. Die friedliche Nutzung der Atomenergie begeistert die Atomphysiker auch hierzulande.

Sie führen das Land in ein neues Zeitalter, in dem es keine Sorgen mehr über die Energieversorgung geben wird. Das Ziel: der Bau eines eigenen, kommerziell nutzbaren Reaktors. Mit im Gepäck haben die Verantwortlichen ein Sicherheitskonzept, welches einzig auf Prävention baut.

Der Traum platzt

In einer Kaverne im waadtländischen Lucens wird der Plan letztlich umgesetzt. Was kann schon Schlimmes tief im Berg passieren?

Am 21. Januar 1969 kommt es zur Kernschmelze und der Reaktor explodiert. Der Kavernenbau verhindert eine Umweltkatastrophe, doch der Traum vom eigenen Reaktor ist geplatzt.

Der Fortschrittsoptimismus bricht

«In der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wird heute Lucens auf der Stufe 5 von 7 angesiedelt. Das heisst, es war ein schwerer Unfall», so der Historiker Michael Fischer, der über die Schweiz im damaligen Atomfieber forscht.

Dieser Fortschrittsoptimismus wird mit der atomaren Technikkatastrophe von Lucens gebrochen.

Atomkraft? Nein, danke.

Die Grenzen des Wachstums wurden plötzlich sichtbar. Die Schweiz bricht damals das Experiment ab. Mit der Anti-Atomkraft-Bewegung wird das Katastrophenszenario schliesslich umgedeutet.

Der Alarmismus der Umweltbewegung rüttelt die Gesellschaft auf: Der Mensch soll mit und in der Natur leben, nicht dagegen. Der Chemieunfall von Schweizerhalle 1986 und die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im gleichen Jahr bewirken ein gesellschaftliches Umdenken.

Das Virus und die Randgruppe

Auch die Bekämpfung globaler Epidemien erlebt einen argen Dämpfer. Ab 1981 breitet sich die Immunschwächekrankheit AIDS aus, die durch das HIV-Virus ausgelöst wird – auch in der Schweiz. Anfangs scheint sich das Muster, wie bei der Syphilis, zu wiederholen. Wieder werden als Schuldige einer sexuell übertragbaren Krankheit zuerst Randgruppen ausgemacht.

Dieses Mal sind es nicht mehr die Prostituierten, sondern Schwule, Fixerinnen und Schwarze. Die Fachärzte ringen um Deutungshoheit. Doch wie bei der Syphilis weicht dieses Bild bald der Erkenntnis, dass auch das HIV-Virus vor niemanden Halt macht.

Solidarität mit Randgruppen

Historikerin Ruckstuhl sieht nun aber einen bemerkenswerten Wandel. Ausgelöst wurde dieser durch die sexuelle Revolution der Vorjahre, welche die Gesellschaft verändert hat.

Anstatt sich weiter von den Risikogruppen abzugrenzen, zeigt sie sich die Gesellschaft solidarisch.

Der Schrecken des Virus

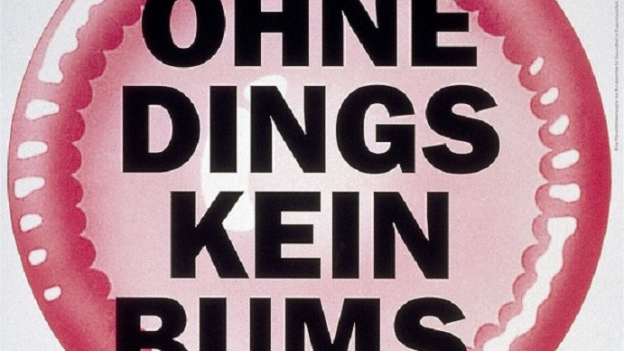

An der Jahreswende 1986/87 beginnt schweizweit eine beispiellose Aufklärungskampagne. Dieses Mal wird nicht der Verzicht auf Sex gefordert, sondern der Gebrauch des Kondoms. Auch therapeutisch werden Fortschritte angestrebt und erreicht.

Zwar fehlt ein Impfstoff. Dennoch ist in der Schweiz der Schrecken des unmittelbaren Todesurteils durch das Virus genommen worden. Die Gesellschaft hat gelernt, mit dem Virus zu leben: Wir schützen uns, behandeln Betroffene und forschen weiter im medizinischen Bereich, in der Hoffnung ein Heilmittel zu finden.

Der neue Player: Klimawandel

Von den Viren und Bakterien, über die noch kleineren, aber zerstörerischeren Atome bis zur Wucht der alpinen Naturdesaster. Der Bergsturz von Bondo im Jahr 2017 – er ist noch vielen in der Schweiz gegenwärtig – bewegt die Menschen teilweise nach dem bewährten alpinen Katastrophenmuster.

Grundsätzlich funktioniert das Warn- und Schutzkonzept. Doch die Welt um die Naturkatastrophe hat sich verändert. Ein neues Deutungskonzept ist im Umlauf: Der vom Menschen mitverursachte Klimawandel. Die globalisierte Welt ist unmittelbarer und verletzbarer. Immer weniger Risiken werden rein lokal eingeschätzt. Sie haben stattdessen ein globales Ausmass.

Wird die höhere Gewalt überflüssig?

Noch einmal verschiebt sich damit die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung. Wenn sich der Mensch als Verursacher der globalen Erwärmung sieht, dann beeinflusst er die Natur.

Zugespitzt formuliert: Bei dieser Interpretation braucht es keine höhere Gewalt mehr, wie sie noch zweihundert Jahre zuvor beim Bergsturz von Goldau dominierend war. Die Menschheit hat sich endgültig an die Stelle Gottes gesetzt.

Wer trägt die Verantwortung?

Sicher ist: Einen eindimensionalen Weg durch Leid und Schrecken gibt es nicht. Die Sache ist komplexer. In jedem Katastrophenfall greift die Gesellschaft ältere sinnstiftende Erzählmuster auf – und passt diese an die neue Situation an. Dabei werden Verantwortlichkeiten ausgehandelt und definiert.

Hinter jedem Katastrophennarrativ steckt somit letztlich eine Verantwortungskonstellation. Sind einmal Verantwortliche ausgemacht, sind damit automatisch Lösungsansätze verbunden. Diese Lösungen haben wiederum enorme Konsequenzen auf die Gesellschaft. Dies gilt selbstverständlich auch für die Covid-19-Pandemie, wenn wir sie als Katastrophe erleben.