Es war wie bei Harry Potter. Erschien ein neuer Band von «Das Büro», campierten Leserinnen und Leser vor den Buchhandlungen, um als erste an das Buch zu kommen. Von 1996 bis 2000 ging das so. Die sieben Bände von «Het Bureau» verkauften sich in den Niederlanden fast eine halbe Million mal.

Doch erzählte Johannes Jacobus Voskuil nicht von Magie und Zauberinternaten, sondern von seiner Arbeit als Volkskundler am königlich niederländischen Institut für Dialektologie, Volks- und Namenskunde in Amsterdam.

5000 Seiten bizarres Arbeitsleben

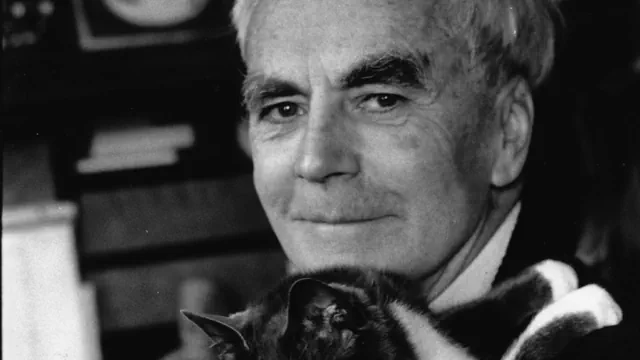

In jungen Jahren hatte J. J. Voskuil (1926 bis 2008) einen wenig beachteten Roman publiziert. Nach seiner Pensionierung schrieb er sich sein Arbeitsleben von der Seele: 5000 Seiten vom Stellenantritt 1957 bis zum Ruhestand 1989.

Das Volkskunde-Institut, in dem Voskuils Alter-Ego Maarten Koning 32 Jahre lang arbeitet, wirkt von Anfang an leicht bizarr. Nur schon die Forschungsprojekte: erst sind es Wichtelmännchen-Erzählungen, die Maarten untersuchen soll, dann die lokalen Besonderheiten im Umgang mit Nachgeburten von Pferden. Und so weiter.

Nichts ist erfunden

Als Maarten befördert wird, kommt zum Gerangel mit den Kollegen auch noch die Sabotage seiner Untergebenen hinzu. Arbeit wie Konflikte drehen sich im Kreis, es gibt kein Entkommen. Was wie Satire wirkt, ist bitterer Ernst, auch wenn es vergnüglich zu lesen ist.

J. J. Voskuil schrieb Dialoge, die zum Kreischen komisch sind. Nichts in «Das Büro» ist erfunden. Auch nicht der Mitarbeiter, der sich ab einer Körpertemperatur von 37.2 Grad teils über Wochen krankmelden liess. «Ad ist krank!» ist einer der Running Gags der Romanreihe.

Man will wissen, wie es weitergeht

«Het Bureau» funktioniert wie eine Serie und entwickelt einen starken Sog. Hat man sich einmal in den «Büro»-Kosmos eingelesen, will man unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und auch wenn ein Reiz in der Schrulligkeit der Figuren liegt, so hat die Romanreihe auch einen enormen Wiedererkennungswert.

Der niederländische Autor Gerbrand Bakker, ein grosser Fan, sagt, «Das Büro» sei «einfach das Leben»: «Ich habe ganz viel gelernt von Voskuil. Er schreibt so trocken, so einfach. Es ist wunderbar komisch und traurig.»

«Wir werden alt, und dann sterben wir»

J. J. Voskuil verkneift sich in seinem Megaroman nicht nur Erfindungen, sondern auch Deutungen. Umso deutlicher scheinen hinter seinen Beschreibungen eines banalen Arbeitslebens die grossen Fragen auf: Wie soll man leben? Soll man bis zur Rente so weitermachen?

Voskuils Alter-Ego Maarten Koning empfindet seine stets gewissenhaft geleistete Arbeit als sinnlos. Auch im Rückblick sieht es nicht besser aus. Kurz nach der Rente, bei der zufälligen Begegnung mit einem ehemaligen Kollegen, ergibt sich folgende Bilanz: «Ach, wir werden alt, und dann sterben wir.»

Erst das Schreiben erlöste ihn von seinen Erinnerungen, erst durch das Schreiben flossen sie ab.

In die Frage nach dem Sinn des Lebens mischt sich Zeitgeschichte von den 1950er- bis in die 1980er-Jahre. So muss sich Maarten Koning noch mit den aufkommenden Computern auseinandersetzen. J. J. Voskuil standen für sein Romanprojekt unzählige Sitzungsprotokolle und seine Tagebücher zur Verfügung.

Trotzdem fragt man sich, wie er seinen Hyperrealismus hinbekam. Gerd Busse, sein Übersetzer, sagt, Voskuil habe ein fotografisches Gedächtnis gehabt – und darunter gelitten: «Erst das Schreiben erlöste ihn von seinen Erinnerungen, erst durch das Schreiben flossen sie ab.»