Die Unterwäsche-Werbung von Calvin Klein ist Kult: Vor einem neutralen Hintergrund präsentieren Models ihre Körper, wechseln von einer Pose in die andere, blicken verführerisch in die Kamera. Die Werbung wurde schon unzählige Male parodiert. Wie wäre es nun, wenn sich auch Musikerinnen und Musiker so in Szene setzen würden?

Genau das erprobt der 35-jährige Jannik Giger in seiner Videoarbeit «Sunday Lovers». Man weiss nicht so genau, was er hier entlarvt: Die inhaltliche Leere der Fernsehwerbung oder die Kauzigkeit von Musikern, mit ihrer manchmal gar zu intimen Beziehung zu ihrem Instrument?

Humor und Gefühl

«Sunday Lovers» ist auf Hochglanz poliert, die Haltung dahinter aber ist experimentell. Denn das was man hört, passt nicht zu dem, was man sieht: Die Klänge sind vorproduziert und werden von den Performern nur imitiert, nicht erzeugt.

Mit diesen raffinierten Wahrnehmungsspielen spricht Giger ein junges Publikum an – und scheut sich nicht, auf sinnlicher Ebene zu kommunizieren: «Meine Kunst soll ganz direkt und auch ohne intellektuelles Vorwissen funktionieren.»

Zum Beispiel bei Gigers Komposition «Orchester», die 2018 auf Vinyl und als Klanginstallation erschienen ist. Anmutig tönt dieses Stück, das in vielen Klangfarben schimmert und sich über eine halbe Stunde immer weiter verzweigt. Doch Giger führt seine Hörerinnen und Hörer an der Nase herum: «Es gab nie eine Partitur. Dieses Orchester ist eine reine Fata Morgana.»

Vom Fragment zum Fake

Man hört es nur, wenn man es weiss: Giger hat sein Orchester am Computer zusammengesetzt – aus tausenden Samples präexistierender Orchester- und Ensembleaufnahmen. Allein mit diesen Versatzstücken hat er etwas ganz Eigenes, Organisches geschaffen. Einzelzitate erkennen? Keine Chance.

Komponieren ist bei Jannik Giger also ein weit gefasster Begriff. Es heisst für ihn: Sampling. Aber auch: Mit vertrauten Referenzen spielen. Und es heisst: Versuchsanordnungen entwerfen. Zum Beispiel in seiner Videoinstallation «Gabrys und Henneberger».

Dompteur und Tiger

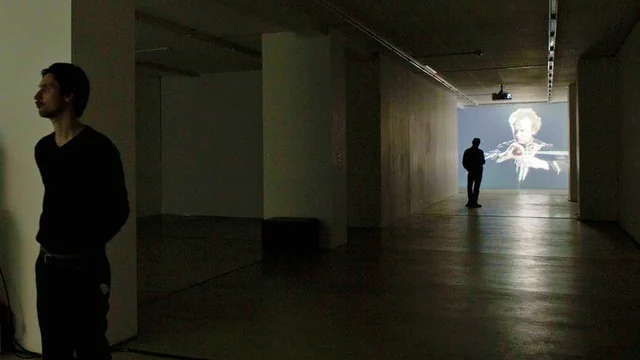

Dafür hat er den Dirigenten Jürg Henneberger gebeten, Gigers Stück «Clash» zu dirigieren – aber nicht wie sonst vor Orchester, sondern allein vor der Kamera. Eine Art Trockenübung also. «Wenn keine klangliche Reaktion zurückkommt, dann wird aus dem Dirigat eine faszinierende Körperchoreografie», sagt Giger.

Zu diesem Tanz sollte wiederrum der Kontrabassist Aleksander Gabrys improvisieren. Seinen virtuosen Exzess hat Giger gefilmt und dem stummen Dirigat von Jürg Henneberger gegenübergestellt: «Es wirkt, als stiegen da Dompteur und Tiger in der Manege. Indem ich die Kommunikation der beiden störe, werfe ich die Frage auf, welche Macht der Dirigent über den Interpreten hat».

Jannik Giger wagt sich immer wieder in Prozesse, deren Ausgang ungewiss ist. Er hinterfragt seine Rolle als Autor. Und er arbeitet partizipativ. Woher kommt dieses Selbstverständnis?

«Ich komme aus dem Laufental. In den Nullerjahren, als ich Teenager war, haben da viele in Rockbands gespielt. Sobald die Schule aus war, ging ich in den Probenraum.» Diese Zeit war prägend: «Ich hab gelernt im Kollektiv zu entwickeln, zu streiten, zu verwerfen und am Ende eine Show zu bieten.»

Verglichen mit der Energie eines Rockkonzerts wirken die Hierarchien und Rituale der klassischen Musik steif und altertümlich. Mit seinen Kompositionen und Installationen hält Jannik Giger diesem Betrieb den Spiegel vor – ohne ihn dabei zu verraten.