540 Franken pro Kopf und Jahr. Halb so viel wie in Basel-Stadt.

In keinem anderen Kanton wird bei den Krankenkassen so wenig für Medikamente abgerechnet wie in Appenzell Innerrhoden. Und doch leben die Menschen hier nicht weniger lang als andernorts. 84 Jahre im Durchschnitt.

Was ist das Geheimnis hinter dem scheinbaren Widerspruch? Das Gesundheitsmagazin «Puls» begab sich im kleinsten Kanton der Schweiz auf Spurensuche – und stiess dabei auf eine einzigartige Mischung aus Tradition und Glauben, Naturverbundenheit und Geduld, Hausmitteln und Heilung durch Gebete. Und Dickköpfigkeit.

Dass man nicht mit jedem Wehwehchen gleich zum Arzt rennt, versteht sich in Appenzell Innerrhoden von selbst. «Vielleicht hat man noch ein Hausmittelchen von der Grossmutter oder macht einen Wickel oder so», weiss Kabarettist Simon Enzler. «Oder man wartet halt einfach mal ab.»

So wie Enzlers Grossvater, der zeitlebens «ums Verrode nöd» zum Doktor gehen mochte und das erste Mal kurz vor seinem Tod ein Krankenhaus von innen sah. Zu einem Arztbesuch war er nicht einmal zu bewegen, als ihm eine Kuh über den Fuss lief. Was schliesslich mit der Amputation einer Zehe endete.

«Er war diesbezüglich schon etwas stur», meint Simon Enzler lächelnd und räumt ein, dass man es in Innerrhoden manchmal wohl auch etwas übertreibe mit dem Zuwarten.

Das kann Peter Stark bestätigen. In der dritten Generation führt er die Löwen-Drogerie im Hauptort Appenzell, die seit bald hundert Jahren bekannt ist für selbstgemachte Tees, Tinkturen, Tropfen und Salben. Wer beispielsweise bei Schlaflosigkeit Alternativen zur Schulmedizin sucht, wird hier fündig. Und wer beim Arzt besser aufgehoben wäre, bekommt das vom Drogisten klipp und klar gesagt. Selbst, wenn es nichts nützt.

Viele Grossmütter und Urgrossmütter wissen noch, was man tun konnte, als es noch keine modernen Medikamente gab.

«Vor drei Jahren kam ein Einheimischer mit einem zentimeterhohen, schwarzen Horn auf dem Handrücken zu mir», erinnert sich Peter Stark. Was man da wohl machen könne? Ein Hautkrebs, ganz klar, der fachärztlich behandelt gehörte. Aber der Kunde hatte für den Rat kein Gehör und meinte nur «nein, nein, das verschwindet dann schon wieder.» Stark zuckt mit den Schultern. «Wenn so jemand nicht zum Arzt will, kann ich ihn ja nicht selbst vorbeibringen.»

Woher kommt diese Zurückhaltung der Schulmedizin gegenüber? Schwer zu sagen. «Vielleicht, weil wir hier auf dem Land etwas bodenständiger sind und noch auf Erkenntnisse von früher setzen», meint der Drogist. «Vielleicht auch, weil es hier noch grosse Familien gibt, mit Grossmüttern und Urgrossmüttern, die noch wissen, was man tun konnte, als es noch keine moderne Medikamente gab.»

Naturheilmittel und überlieferte Hausrezepte sind in Appenzell Innerrhoden tief verankert und für Aussenstehende schwer zu fassen. Ebenso wie zum Beispiel das «Räuchle», ein uralter Brauch, der jeweils um die Jahreswende praktiziert wird und vor allerlei Schicksalsschlägen schützen soll.

Glut aus dem Ofen wird in eine Pfanne geschöpft, die meist schon seit Generationen dafür Verwendung findet. Darauf verbrennen dann Weihrauch und geweihte Palmzweige, mit deren Rauch Zimmer für Zimmer, die Umgebung des Hauses und die Tiere im Stall im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit gesegnet werden. Ein Ritual, das an drei Abenden zur Jahreswende wiederholt wird.

In vorchristlicher Zeit diente das Räuchlen dazu, Dämonen zu vertreiben. Heutzutage soll es vor Unheil wie Seuchen, Brand oder Krankheit bewahren – und Glück bringen.

Glaubenssache. Auswärtige mögen darüber schmunzeln, aber für die Menschen hier gehören solche Traditionen ganz selbstverständlich zum Alltag. Ebenso wie die fallweise Inanspruchnahme höherer Mächte durch Fürbitte oder Gebetsheilen.

Auch anderes unterscheidet Appenzell Innerrhoden vom Rest der Schweiz. Verlässliche Zahlen sind zwar rar, denn der Kanton ist mit seiner wenig mehr als 16'000 Köpfe zählenden Bevölkerung für Hochrechnungen aller Art einfach zu klein.

Einiges lässt sich aber trotzdem festmachen:

- Auf 1000 Einwohner kommen 1.3 Hausärztinnen und Hausärzte. Das sind zwar mehr als auch schon, aber immer noch weniger als der Schweizer Durchschnitt von 2.2.

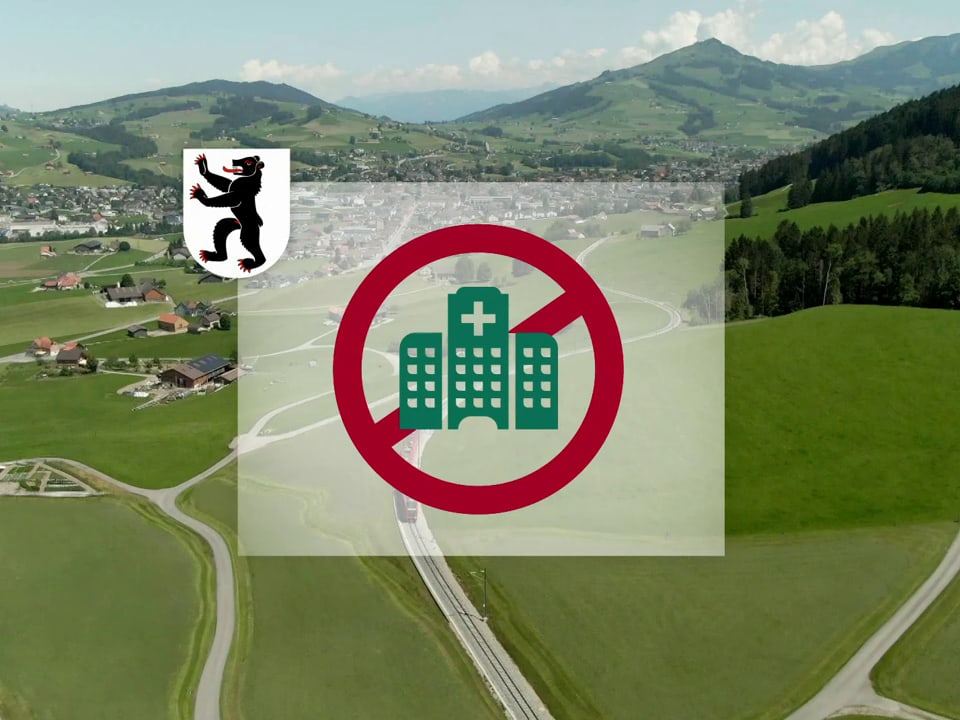

- Spitalärztinnen und Spitalärzte gibt es praktisch keine, weil das Kantonsspital in der heutigen Form geschlossen wird.

- Die Suizidrate ist vergleichsweise hoch.

«Puls» spricht darüber mit Landammann Roland Inauen. Als Ur-Appenzeller, Politiker und Volkskundler ist er mit der Innerrhoder Bevölkerung so gut vertraut wie kaum jemand sonst.

Religion, Tradition und Glaube sind tief verwurzelt im kleinen Appenzell Innerrhoden. Auf einer Fläche nicht grösser als der Neuenburger See zählt der Kanton nicht weniger als fünf Klöster. Darunter das Kloster «Leiden Christi» in Jakobsbad, wo nach dem Willen der Gründerin Kranke Heilung und Traurige Trost finden sollen.

Zehn Nonnen leben hier. Im Laden verkauft das Kloster selbst produzierte Naturmittel gegen allerlei Beschwerden. Aber nicht nur das: Die Schwestern im Kloster kann man auch um Fürbitte anfragen und so um Hilfe in schweren Zeiten bitten – persönlich, per Brief oder E-Mail.

«Wir nehmen jeden Menschen in das Gebet unserer ganzen Gemeinschaft auf», erklärt Schwester Dorothea, die schon vier Jahrzehnte im Kloster lebt. «Es ist ein gemeinsames Denken, dass es dieser Person gut geht. Ein Mittragen von Anliegen, Sorgen und Nöten.»

Gebetsheilerinnen sind besondere Menschen, die einen tiefen Glauben an Gott und seine Hilfe haben.

Als Gebetsheilerinnen verstehen sich die Nonnen nicht. Mit denen stand die katholische Kirche früher auf dem Kriegsfuss, doch Schwester Dorothea lässt Respekt und Anerkennung spüren: «Ich glaube, die Gebetsheiler haben auch eine Aufgabe, eine innere Kraft. Das sind besondere Menschen, die auch einen tiefen Glauben an Gott und seine Hilfe haben.»

So präsent die Gebetsheilerinnen und Gebetsheiler im Innerrhoder Alltag sind, so schwierig ist es für «Puls», mit ihnen in Kontakt zu kommen. Namen und Telefonnummern werden gehütet wie das Käse-Geheimnis in der TV-Werbung. Inserate, Plakate oder Telefonbucheinträge sucht man vergebens.

«Das ist eine Gnade, die einem verliehen wurde und die man nicht an die grosse Glocke hängt», erklärt Landammann Roland Inauen. Und eine Passantin in Appenzell meint: «Es ist uns wichtig, diese Leute vor der Öffentlichkeit zu schützen, die so viel Zeit aufwenden, um andere zu unterstützen.»

Und dann gelingt es doch. Wider Erwarten und im buchstäblich letzten Anlauf. Zwei ältere Damen ermöglichen «Puls» die Kontaktaufnahme mit der Gebetsheilerin ihres Vertrauens – und die 80-Jährige willigt nach einem kurzen Telefonat tatsächlich in ein Gespräch ein.

Zusammengefasst:

- Hier geht man nicht so schnell zum Arzt oder zur Ärztin.

- Es hat vergleichsweise wenig Ärztinnen und Ärzte, aber genug.

- Wer krank ist, probiert es zuerst mit Haus- und Naturheilmitteln.

- Man kann für sich beten oder beten lassen, in der Kirche oder bei einer Heilerin/einem Heiler.

- Man setzt auch auf Bräuche, die noch viel älter sind.

Was kann der Rest der Schweiz daraus lernen? Diese Frage stellt «Puls» dem Gesundheitsforscher Thomas Abel, der am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern tätig ist.

Abels Einschätzung ist ebenso klar wie einleuchtend: Appenzell Innerrhoden ist ein Spezialfall. Mit speziellen Umständen und besonderen Faktoren, die sich nicht einfach als Modell auf Städte wie Zürich, St. Gallen oder Basel übertragen lassen.

Was man aber machen könne: «Die Bevölkerung besser darin zu schulen, wann es medizinische Hilfe braucht und wann auch andere Hilfe reicht.» Also nicht gleich mit jedem Wehwechen zum Arzt rennen. Aber auch nicht zu lange warten, wenn einem eine Kuh über den Fuss gelaufen ist.