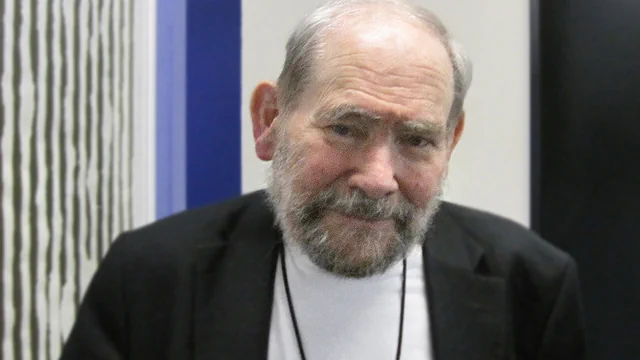

Katharina Bochsler: Sydney Brenner, Sie haben den Fadenwurm C. elegans vor 50 Jahren zum Modellorganismus erklärt. Ein winziges Tierchen mit lediglich 959 Zellen sollte Beobachtungsobjekt sein für komplexeste Vorgänge des Lebens. Das war ziemlich mutig.

Sydney Brenner: Für uns war es wichtig mit einem Tier zu arbeiten, dessen Organismus klar begrenzt ist. Es sollte eine exakt definierte Anzahl Zellen haben, so dass man es wirklich vollständig beschreiben kann. Wir dachten einfach, dass C. elegans ein guter Anfang ist, um die Funktion von Genen oder die Entwicklung und das Zusammenspiel von Zellen zu studieren. Ich bin der Meinung, wenn Sie immerzu auf den perfekten Moment warten, um etwas zu beginnen, werden Sie’s nie tun. Jemand muss den Anfang machen und das ist etwas, was ich wirklich gern tue. Also habe ich losgelegt.

Sie wurden anfangs belächelt und sogar ausgelacht. Kaum jemand erkannte in C. elegans das Potenzial, das Sie in diesem kaum einen Millimeter langen Wurm sahen.

Oh ja, viele hielten den Fadenwurm für einen Witz. Das sei kein Modellorganismus, sondern ein Scherzorganismus, hiess es. Aber wir wussten, dass man die Zellen dieses Wurms unter dem Elektronenmikroskop beobachten kann und dass wir auf diese Weise zum Beispiel lernen können, wie sich Nervenzellen untereinander verknüpfen.

Sie beschrieben C. elegans 1963 in Ihrem Antrag an den britischen Forschungsrat der Medizin als guten Organismus. Tatsächlich entpuppte sich der Wurm aber als perfektes Labortier, an dem sich das Zellschicksal, Organentwicklung und die Folgen genetischer Mutationen extrem gut studieren lassen.

Das konnten wir natürlich nicht wissen und wir haben es auch nicht erwartet. Aber der Wurm war wirklich besser als nur einfach gut. Ich denke, es hat sich bewährt, nicht darauf zu warten, bis alles perfekt ist. Zudem wurden ja dauernd neue Technologien entwickelt, die wir anwenden konnten und mit denen wir unsere Forschung weiter vorangetrieben haben.

Wenn man mit C. elegans-Forscherinnen und -Forschern spricht, dann fällt garantiert Ihr Name und alle wissen, durch welche Lehrer-Schüler-Linie, sie mit Ihnen verbunden sind. Wussten Sie das?

Ja. Sie nennen mich sogar den Vater des Wurms. Ich sehe mich aber viel mehr als Pate des Wurms. Der ist doch viel wichtiger als der Vater. Sie wissen – die Mafia (schmunzelt).

Manche bezeichnen Sie gar verehrend als Rockstar der Szene.

Nein, nein, ich bin kein Rockstar. Wissen Sie, man muss immer sehr vorsichtig sein mit Legenden, denn eine Legende könnte sich in einen Mythos verwandeln. So lange es eine Legende ist, kann ich gut damit leben. Ich glaube aber schon, dass viele der Forscherinnen sehr dankbar sind, der C. elegans-Community anzugehören. Ich beobachte auch mit Interesse, wie es uns über all diese Jahre gelungen ist, die sozialen Strukturen in dieser grossen Gruppe mit ihren heute etwa 4‘000 Mitgliedern zu bewahren. Eigentlich mussten wir gar nichts dafür tun, dieser Geist wurde einfach so weitergegeben.

Das hat auch viel mit Ihrer Person zu tun. Die C. elegans-Community zeichnet sich durch ihre Solidarität aus. Etwas, das in der auf Wettbewerb getrimmten Wissenschaft heute eher selten vorkommt...

Wir haben damals in Cambridge bewusst auf diese Weise zu arbeiten begonnen. Wir sagten uns: Wir wollen alle Resultate miteinander teilen. Wir teilen einfach alles. Und so halten es auch die Forschenden der zweiten und dritten Generation heute.

Daten zu teilen, sich auszutauschen, einander kein Wissen vorzuenthalten – das war ebenfalls ziemlich mutig.

Es war wichtig. Ich denke, wissenschaftliche Forschung ist etwas vom Interessantesten, was Menschen tun können. Das einzige, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist doch, dass er in die Zukunft denkt und sinniert, wie sich diese verändern liesse. Es gehört einfach zu unserem Gehirn, Wissenschaft zu betreiben – auch wenn uns Religion und der Glaube an Magie lange Zeit im Weg standen.

Die C. elegans-Forschergemeinde lebt vor, wie man individuelle Bedürfnisse wie etwa den Wunsch nach Anerkennung auch innerhalb eines grossen Netzwerks befriedigen kann. Jeder soll seinen eigenen Interessen nachgehen können und sein eigenes Forschungsprojekt haben, ohne ausgenützt oder bestohlen zu werden.

Ist das ihr Rezept für gute Forschung?

Heute scheinen mir viele Wissenschaftsgebiete – wie ich es nenne – stalinisiert zu sein. Oben ist ein Apparat, der diktiert, was die Wissenschaft ist, die jeder zu betreiben hat. Sonst gibt’s kein Geld. Solche Strukturen haben meiner Meinung nach die ganze Genforschung in den letzten 25, 30 Jahren korrumpiert. Das war vollkommen unnötig. Denn wissen Sie, ich habe immer daran geglaubt, dass man viele Blumen wachsen lassen sollte. Viele Menschen sollen sich in ihrer eigenen Weise an der Forschung versuchen dürfen. Das ist der einzige Weg, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen.