Um an Prestige zu gewinnen, inszenieren sich viele als moralisch einwandfreie Wesen. Die digitalen Medien haben Moral erst recht zum Statussymbol gemacht, deshalb blühen Populismus und Symbolpolitik. Das schreibt der Philosoph Philipp Hübl in seinem Buch «Moralspektakel».

SRF: Sie zitieren aus einem Recruiting-Video der CIA: Eine Geheimdienstoffizierin sagt, sie sei «cisgender», «intersektional», «Millennial», «Latina» und «Women of Color», die «sich weigert, patriarchale Ideen zu internalisieren». Zeigen Menschen mit solcher Sprache: Ich habe das richtige moralische Bewusstsein?

Philipp Hübl: Ich glaube sogar, das ist die Hauptfunktion. «Cisgender» etwa heisst ja, dass man sich identifiziert mit dem biologischen Geschlecht, das man hat. Das ist bei über 99 Prozent der Menschen der Fall.

Wenn man den extremen Stimmen zu viel Raum gibt, können die ihr Spiel spielen.

Das müsste man nicht extra betonen. Aber indem man dieses Fachwort braucht, zeigt man: Man kennt die Diskussion und weiss, es gibt Transgender-Menschen. Damit signalisiert man, dass man zu einer gebildeten kosmopolitischen Gruppe gehört, der vor allen Dingen Minderheitenschutz am Herzen liegt. Man muss ein bestimmtes kulturelles Kapital haben, um dieses Vokabular zu beherrschen.

Sie schreiben, in Diskussionen gehe es heute nicht mehr nur um Fakten, sondern vor allem um Moral, um Werte. Ist es falsch, die Welt und die Menschen nach moralischen Massstäben zu beurteilen?

Nein, im Gegenteil: Das ist ein grosser Erfolg der letzten 70 Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Menschheit progressiver, liberaler, toleranter und offener geworden. Es gibt Weltregionen, wo es schlimm ist, und längst ist nicht alles in Ordnung. Aber übers Ganze sind die Menschen fürsorglicher und moralischer geworden. Weil uns das so wichtig ist, haben wir das Bedürfnis, das besonders zu zeigen. Und je weniger Fälle von schweren moralischen Verstössen es gibt, desto mehr wollen die Leute zeigen, dass sie auf der richtigen moralischen Seite sind.

Personen übertrumpfen sich in Moral, Unternehmen in Bekenntnissen zur Nachhaltigkeit – ein Statuskampf. Hat sich dieses Wetteifern in den sozialen Medien auch darum verschärft, weil wir in vielem nicht mithalten können?

Schon Aristoteles hat gesagt, dass die Menschen sich ständig vergleichen. Dazu gehört oft Neid. Dieser kann zwei Formen annehmen: Wir eifern den Erfolgreichen nach, etwa wenn mein Nachbar ein erfolgreicher Unternehmer ist. Die andere Möglichkeit ist, die Leute von ihrem hohen Ross herunterzuholen und so den Abstand zu ihnen zu verkleinern. Auf derselben Statusebene kann man das nicht leisten, denn man hat ja kein Unternehmen. Aber man kann es auf der moralischen Ebene machen. Moral ist eine Allzweckwaffe. Finde ich beim Konkurrenten einen Fehler, kann ich diese Person und ihr Prestige angreifen.

Sie stellen fest: Wegen des rüden Tons zieht sich die liberale Mitte aus Onlinediskussionen zurück, was eine Gefahr für die Demokratie ist.

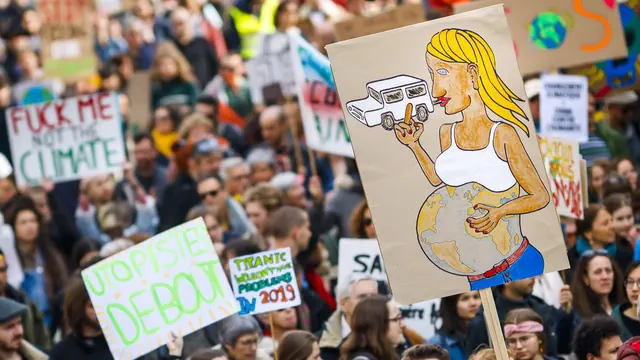

Wenn man den extremen Stimmen zu viel Raum gibt, können die ihr Spiel spielen. Die brauchen einander. Die einen stellen utopistische Forderungen am linken Rand. Sie wissen, dass die politisch nicht durchsetzbar sind. Die Leute am rechten Rand freuen sich darüber, denn so können sie zeigen, wie durchgeknallt die anderen sind. Ein prototypisches Moralspektakel. Die meisten Menschen in der Mitte der Gesellschaft aber wollen über die grossen, schwierigen Fragen diskutieren. Aber diese Diskussion kann nicht mehr geführt werden, wenn es diese extremen Zuordnungen gibt.

Das Gespräch führte Raphael Zehnder.