Sei es als Fussgänger, Automobilistin oder mit dem Velo. Wie wir uns im Verkehr zu verhalten haben, glauben wir zu wissen. Wenn aber plötzlich neue farbige Elemente auftauchen, sorgt das für Diskussionen.

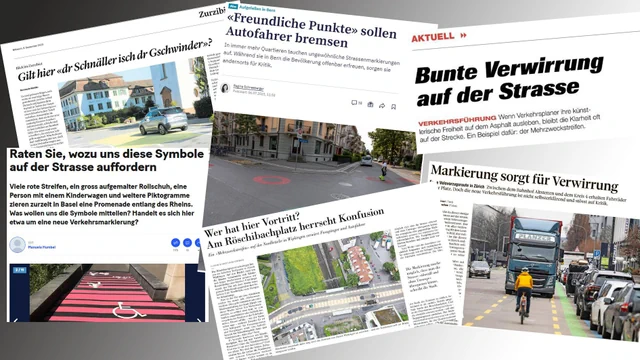

«Bunte Verwirrung auf der Strasse», titelte kürzlich die «Automobil Revue». «Gilt hier ‹dr Schnäller isch dr Gschwinder›?», fragte man sich in der «Aargauer Zeitung». Immerhin: Die «Berner Zeitung» wusste Bescheid: «Freundliche Punkte sollen Autofahrer bremsen.»

-

Bild 1 von 5. Thun (BE). Die Stadt Thun setzt bereits seit 2011 auf Mehrzweckstreifen mit blauen Wellen. Bildquelle: Stadt Thun/Patrick Liechti.

-

Bild 2 von 5. Winterthur (ZH). Hier sind die Streifen schlichter. Das Ziel ist seit 2023 dasselbe: eine Verengung der Strasse. Bildquelle: Luca Flepp.

-

Bild 3 von 5. Luzern (2017 bis 2019). So knallig ist es dann doch nicht überall. Der von Künstlern farbig gestaltete Theaterplatz sei Sturzfalle für Velos gewesen. Der Belag wurde mittlerweile wieder entfernt. Bildquelle: Keystone/Urs Flüeler.

-

Bild 4 von 5. Bad Zurzach (AG). Die Bodenmarkierungen in Bad Zurzach scheinen für Verwirrung zu sorgen. Dabei wäre das Ziel eigentlich, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, «die Verbesserung der Verkehrssicherheit». Bildquelle: Rosemarie Mehlin.

-

Bild 5 von 5. Montbovon (FR). Für Patrick Eberling von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ein positives Beispiel: «Die queren Streifen haben den Längsdurchfluss optisch unterbrochen.» Niemand rase hier durch. Bildquelle: Kai Eisendraut.

Täuscht der Eindruck oder gibt es tatsächlich immer mehr Formen und Farben im Strassenraum?

Individuelle Strassenraumgestaltung

«Die Beobachtung stimmt», sagt Patrick Eberling, Leiter der Abteilung Verkehrstechnik bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). «Der Wildwuchs nimmt zu.» Dabei ist er vor rund 20 Jahren eigentlich angetreten, genau diesem Wildwuchs Einhalt zu gebieten.

Seit 2008 gibt es in der Schweiz eine Norm für die farbliche Gestaltung von Strassenoberflächen (FGSO), auf die man sich stützen kann. Eberling war der Präsident der Kommission, die diese entwickelte. Zuvor habe jeder Kanton gemalt, wie er wollte.

«Mit dem Farbeinsatz ist es möglich, die Gestaltung der Hausfassaden auch auf der Strasse abzubilden», so Eberling. Schöne Ortsbilder sollen nicht in zwei Hälften durchschnitten werden.

«Schweizer Ortsbilder sind allerdings sehr individuell.» Und so kommt es, dass Mehrzweckstreifen in Zürich rötlich, in Gossau pink gepunktet und in Thun in Form einer blauen Welle daherkommen.

Auch bestehe bei der Interpretierung der Norm ein Spielraum. Es ist eine Norm, kein Gesetz, und darum auch nicht verpflichtend.

Macht Farbe eine Strasse sicherer?

Farbe könne im Strassenraum ein Sicherheitsaspekt sein. Eberling gibt aber zu Bedenken: «Sie ist eine gestalterische Massnahme. Sie schafft nicht direkt Sicherheit.»

Farbige Strassen in Zürich

-

Bild 1 von 5. Wer hat hier Vortritt? Zu Testzwecken wurde 2021 eine Strasse mit farbigen Mehrzweckstreifen versehen. Das neue Element sorgte anfangs für Verwirrung. Was gilt? Fussgängerinnen dürfen überall queren, in der Mitte pausieren. Vortritt aber haben die Autos. Bildquelle: Stadt Zürich.

-

Bild 2 von 5. «Ein neues Verkehrsregime braucht Zeit». Grundsätzlich habe der Streifen funktioniert, so Nadja Häberli von der Dienstabteilung Verkehr. Die Stadt prüfe aber weitere Varianten. Möglich wäre auch eine Begegnungszone oder Tempo 30 mit Fussgängerstreifen. Bildquelle: Stadt Zürich / Peter Baracchi.

-

Bild 3 von 5. Was bedeuten die grünen Streifen? Seit 2023 gibt es in Zürich Velovorzugsrouten. Auch dieses bislang unbekannte Farbband sorgte am Anfang für Verwirrung. Nadja Häberli: «Mit dem Velo muss man nicht auf diesen fahren. Sie dienen nur der Orientierung.» . Bildquelle: Keystone / Ennio Leanza.

-

Bild 4 von 5. Aber warum grün? Ein Ausschlussverfahren führte zur neuen Farbe. «Weiss, gelb und blau werden im Strassenraum schon für offizielle Markierungen verwendet. Rot setzen wir bei Gefahrenstellen ein. Die Verwechslungsgefahr wäre gross gewesen.» Grün aber passe zum Velo. Bildquelle: Keystone / Ennio Leanza.

-

Bild 5 von 5. Weisse Punkte auf dem Bullingerplatz. «Trotz Begegnungszone mit Tempo 20 nahmen vor allem Autofahrer wenig Rücksicht. Die Punkte sollen nun ihre Aufmerksamkeit unbewusst erhöhen und die Aufenthaltsqualität der Fussgänger steigern.». Bildquelle: SRF / Fabio Flepp.

«Wer die Normen befolgt, kann das Sicherheitsniveau halten, in der Regel aber nicht verbessern.» Gegenüber dem Ursprungszustand dürfe sich die Sicherheit aber nicht verschlechtern. Farbe dürfe nicht verwirren. Gewisse Leute würden sich aber vermutlich verwirklichen wollen, so der Experte.

Er erinnert sich an eine Ostschweizer Gemeinde. Diese habe ihre Strasse mit einem schrägen Schachbrettmuster versehen. Fälschlicherweise seien Personen danach diesen Linien gefolgt und im Busbahnhof gelandet.

Eine andere Gemeinde in der Zentralschweiz habe Tempo 30 eingeführt. Die Zebrastreifen habe sie aber nicht entfernt, sondern mit grüner Farbe überpinselt. Die Leute verstanden das nicht: «Habe ich jetzt noch mehr Vortritt als früher?»

Solche Fälle sind nun in der Norm reglementiert. «Es darf nicht sein, dass eine Gestaltung als Verkehrsrecht interpretiert wird.»

Ist der Farbeinsatz sinnvoll?

Trotz allem findet Patrick Eberling den Farbeinsatz eine gute Sache. «Zum Aufwerten einer Strassengestaltung macht es Sinn. Im Optimalfall verhalten sich die Leute sogar aufmerksamer, auch wenn keine Verpflichtung in der Farbe steckt.»

Farbige Strassen in Bern

-

Bild 1 von 5. Wieso setzt Bern auf farbige Kreise? Karl Vogel, Leiter Verkehrsplanung: «Unser Hintergedanke: Würden Kinder hier mit Kreiden malen, sähe der Raum auch so aus. Das gibt der Strasse den Charakter einer Begegnungszone.». Bildquelle: Stadt Bern.

-

Bild 2 von 5. Ist das nicht ein farblicher Wildwuchs? «Jede Stadt soll so anmalen, wie es für sie passt. Die farbliche Gestaltung soll die Atmosphäre eines Strassenraums hervorheben. Sie hat ja keine Verkehrsregelung zur Folge», so Vogel. Bildquelle: Stadt Bern.

-

Bild 3 von 5. Wer wählt die Farben? «Wenn möglich, wird die Quartierbevölkerung miteinbezogen. 2023 gab es im Muesmatt-Quartier eine temporäre Bemalung, um die Verkehrssituation zu klären», fügt Vogel an. Bildquelle: Stadt Bern.

-

Bild 4 von 5. Verstehen Passanten die Elemente? «Das gute ist – die bedeuten nichts. Sie haben keine rechtliche Bedeutung. Die farbliche Gestaltung wird nur eingesetzt, um den Charakter einer Strasse besser zur Geltung zu bringen», erklärt der Leiter der Verkehrsplanung in Bern. Bildquelle: Stadt Bern.

-

Bild 5 von 5. Linien verbinden Schulhaus und Spielplatz. «Wir setzen die Farbmöglichkeiten dort ein, wo wir das Verkehrsgeschehen intuitiv für die Verkehrsteilnehmer ersichtlich machen wollen», erklärt Karl Vogel. Bildquelle: Stadt Bern.

Ein vorbildliches Beispiel sei Montbovon (FR): «Beim Bahnhof hat man mit grau und schwarz eine grossflächige Gestaltung gemacht. Die Dorfstrasse wirkt fast wie ein Platz.» Kaum jemand rase durch dieses Dorf.

Gemäss Eberling soll die farbliche Gestaltung unbedingt angewendet werden. «Nur der Befolgungsgrad der Normen dürfte noch etwas grösser sein.» Auch wenn die Kreativität nicht ganz so verwirrend ist wie im nahen Ausland.