Das «dunkle» Mittelalter mag in vielerlei Hinsicht weniger schlimm gewesen sein, als man es sich heute vorstellt. Für Menschen mit empfindlicher Nase war es aber definitiv eine düstere Zeit: Der Gestank in den Städten und Dörfern muss unbeschreiblich gewesen sein.

Die Römer hatten's besser

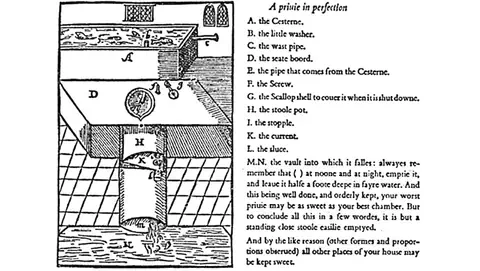

Toiletten im heutigen Sinn kannte man nicht – respektive nicht mehr. Zur Römerzeit erleichterte man sich noch in Privatklos oder öffentlichen Bedürfnisanstalten mit Wasserspülung. Im Mittelalter war von diesen hygienischen Errungenschaften nichts mehr übrig: Wer sich erleichtern musste, tat dies im nächsten Busch, hinter dem Haus oder in einen Nachttopf, der bei nächster Gelegenheit aus dem Fenster gekippt wurde.

An Burg- und Schlossmauern prangten Aborterker: Frischluft-Plumpsklos hoch über dem Burggraben, in dem die Fäkalien nach kurzem freiem Flug schliesslich verrotteten. Und beim Adel war es gar bis ins 18. Jahrhundert gang und gäbe, sich mitten im Zimmer zu erleichtern – auf dass der Haufen von den Bediensteten entfernt werde.

Aus Kot wird wieder Dünger

Während die menschlichen Exkremente im städtischen Raum vor allem lästiger Abfall waren, wussten die Bauern das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden: Erleichterung verschaffte man sich auf dem Miststock oder im Stall, später auf einem Plumpsklo über dem Schweinestall. Aus Kot wird Dünger, der Kreis schliesst sich.

Weshalb bleibt der Familie Dietschi der Gang auf den Miststock oder in den Wald erspart? Weil der für das «Schweiz aktuell»-Sommerprojekt im Schatten der Burg erbaute Bauernhof in der seit 1942 bestehenden Juraschutzzone liegt. Und mit deren Bestimmungen lassen sich Freilufttoiletten egal welcher Art nicht vereinbaren.

Hygiene im Wandel der Zeit

-

Bild 1 von 16. Hygieia. Der Begriff «Hygiene» leitet sich vom Namen der griechischen Göttin der Gesundheit ab. Verehrt wurde Hygieia gemeinsam mit ihrem Vater Asklepios, dem Gott der Medizin, in Tempeln mit einem runden Gebäude im Zentrum. Hier waren Schlafplätze für die Kranken vorbereitet, da Asklepios seine Heilungsmethoden nur im Traum offenbarte. Bildquelle: Sandstein.

-

Bild 2 von 16. Hygienische Standards. waren bei medizinischen Behandlungen bis vor relativ kurzer Zeit kein Thema. Operationen wurden mit ungereinigten, gelegentlich mit Urin abgespülten Instrumenten vorgenommen. Auch der Sauberkeit der Bekleidung oder Bettstätten wurde keine Bedeutung zugemessen. Wer eine Amputation überlebte, ging danach häufig an einer Infektion zugrunde. Bildquelle: imago.

-

Bild 3 von 16. Die Miasma-Theorie. vertrat die Ansicht, dass Krankheiten durch «schlechte Ausdünstungen» (Miasmen) übertragen würden. Dem wurde durch Räucherungen, Versprühen von stark riechenden Substanzen und dem Beträufeln von Wunden mit Öl oder Essig entgegengewirkt. Und man setzte sich bewusst starkem Tabakrauch aus, da ihm reinigende Wirkung zugeschrieben wurde. Bildquelle: imago.

-

Bild 4 von 16. Die Quarantäne. ist eine Erfindung der Venezianer, um sich 1377 vor der Pest zu schützen: Verdächtige Personen mussten 40 (quaranta) Tage vor der Lagune warten. Das Prinzip kam zum Beispiel auch 1884 an der italienisch/schweizerischen Grenze zum Einsatz: Reisende aus der Schweiz hatten fünf Tage lang auszuharrren, bis klar war, dass sie frei von Cholera sind. Bildquelle: imago.

-

Bild 5 von 16. Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). war davon überzeugt, dass es Lebewesen gibt, die von blossem Auge nicht zu sehen sind. Der niederländische Kaufmann nutzte seine Kenntnisse der Optik, schliff Glaslinsen und baute das erste Mikroskop. Bildquelle: imago.

-

Bild 6 von 16. Durch sein Mikroskop machte er eine Vielzahl biologischer Entdeckungen (beispielsweise das Aussehen der weissen und roten Blutkörperchen) und bereitete mit seiner Erfindung der Erforschung der Mikroorganismen den Weg. Bildquelle: imago.

-

Bild 7 von 16. Ignaz Philip Semmelweiß (1818-1865). gilt als eigentlicher Begründer der modernen Hygiene. Der «Retter der Mütter» erkannte den Zusammenhang zwischen Kindbettfieber und sauberen Händen und bewies als erster, dass Händewaschen eine wirksame Vorbeugung auch gegen andere Infektionserkrankungen ist. Bildquelle: imago.

-

Bild 8 von 16. 1847 führt Semmelweiß am Wiener Klinikum Handwaschungen mit Chlorkalk-Lösungen ein, was die Müttersterblichkeit drastisch senkt. Lange hält der Erfolg aber nicht an: Sein Vorgesetzter hängt einer anderen Theorie an und ist gänzlich anderer Ansicht, was Semmelweiß schliesslich die Klinik verlassen lässt. Bildquelle: imago.

-

Bild 9 von 16. Sir Joseph Lister (1827-1912). hatte als Professor für Chirurgie an der Universität von Glasgow häufig mit Wundfieber zu tun. Er kam zur Hypothese, dass die Luft mit krankmachenden Mikroben beladen sein müsse – und dass es gelte, diese von Wunden fernzuhalten. Er macht die antiseptische Wundbehandlung mit desinfizierenden Karbolsäuren und den Einsatz von Karbolspray populär. Bildquelle: Imago.

-

Bild 10 von 16. Mittels einer speziellen Apparatur konnten Geräte, Instrumente und ganze Räume mit einer Mischung aus Wasserdampf und Karbolsäure desinfiziert werden. Bildquelle: imago.

-

Bild 11 von 16. Der Karbol-Hype trug auch seltsame Früchte. So versprach etwa Carbolic Smoke Ball Co. jedem Anwender einen hohen Geldbetrag, der trotz Karbonrauch-Balls an Grippe erkrankt. Was natürlich geschah. Die Firma weigerte sich erst, das Versprechen einzulösen, wurde dazu aber gerichtlich verdonnert. Was schliesslich zum Konkurs des Unternehmens führte. Bildquelle: imago.

-

Bild 12 von 16. Robert Koch (1843-1910). gilt als Begründer der modernen Bakteriologie, 1876 wies er den Erreger des Milzbrands nach, 1882 isolierte er den Auslöser der Tuberkolose, 1883 den Cholera-Erreger. Seine Grundthesen zur bakteriellen Infektion haben bis heute Gültigkeit. Für seine Arbeiten erhält er 1905 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Bildquelle: imago.

-

Bild 13 von 16. Das Robert Koch-Institut (RKI) ist in Deutschland und international eine der wichtigsten Forschungs- und Überwachungseinrichtungen im Bereich der Infektionskrankheiten und nicht übertragbaren Krankheiten. Bildquelle: imago.

-

Bild 14 von 16. Louis Pasteur (1822-1895). führte in seinem Pariser Labor Forschungen zu Fäulnis und Gärung durch und entdeckte dabei Kleinstlebewesen sowie deren Einfluss bei Zersetzungs- und Krankheitsprozessen. Die von ihm entwickelten Methoden zum Abtöten dieser Mikroorganismen und zum Desinfizieren/Sterilisieren von Gegenständen wie Lebensmitteln prägen noch heute unseren Alltag. Bildquelle: imago.

-

Bild 15 von 16. Basierend auf der Arbeit von Louis Pasteur wurden immer neue Vorrichtungen zur Sterilisierung von Operationsbesteck entwickelt. Beispielsweise diese 1930 am College of Dentistry in New York vorgestellte Apparatur, in der mit Druck und hoher Temperatur zahnärztliche Instrumente und Handtücher keimfrei gemacht wurden. Bildquelle: imago.

-

Bild 16 von 16. Lysol. kommt 1889 als erstes kommerzielles Desinfektionsmittel auf den Markt und bewährt sich wenige Jahre später bei der grossen Cholera-Epidemie in Hamburg. Der heute noch existierende Markenname setzt sich aus dem Griechischen Lyo für «Auflösen» und dem Lateinischen Oleum für «Öl» zusammen. . Bildquelle: gemeinfrei.