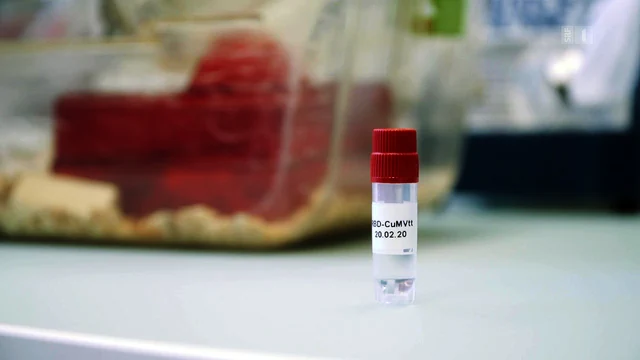

RBD-CuMVtt. Hinter dieser kryptischen Buchstabenkombination verbirgt sich eine der grössten Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus. Die Substanz wurde im Labor von Immunologe Martin Bachmann entwickelt.

An der Uni Bern arbeitet der Schweizer eng mit Forscherinnen und Forschern einer chinesischen Universität zusammen. Seit Anfang Jahr dreht sich hier fast alles um das SARS-CoV-2-Virus. Nun ist Martin Bachmann ziemlich sicher, eine wirksame Waffe gegen den unsichtbaren Feind gefunden zu haben.

Die Korona im Visier

Für die Herstellung des Impfstoffs nimmt man, wie weltweit auch viele andere Forschergruppen, einen bestimmten Teil des Virus ins Visier: die Spike-Proteine. Das sind die abstehenden Zapfen, die die Korona bilden und dem Virus seine charakteristische Form verleihen.

Diese Spike-Proteine machen das Virus gefährlich, weil sie wie der Schlüssel sind, mit dem es in die Körperzellen eindringen kann, wo das Virus anschliessend die ganze Zelle in eine Virenfabrik umprogrammiert.

So funktioniert eine Impfung mit virusartigen Partikeln

-

Bild 1 von 13. Die Spike-Proteine sind die abstehenden Zapfen, die die Korona des Virus ausmachen. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 2 von 13. Sie machen das Virus gefährlich. Denn die Spike-Proteine sind die Schlüssel… . Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 3 von 13. …mit denen es als ungebetener Gast in unsere Körperzellen eindringen kann. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 4 von 13. Anschliessend programmiert das Virus die ganze Zelle in eine Virenfabrik um. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 5 von 13. Für den Impfstoff wird aus den Zapfen der Virusoberfläche, also dem Spikeprotein... Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 6 von 13. ...ein kleiner Bestandteil isoliert, den der Körper später erkennen kann. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 7 von 13. Diese Bestandteile werden im Labor vermehrt. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 8 von 13. Anschliessend werden sie auf ein inaktives Virenpartikel geklebt. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 9 von 13. So entsteht eine ungefährliche Attrappe des Virus. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 10 von 13. Diese virusähnlichen Partikel werden dem Menschen gespritzt. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 11 von 13. Das Immunsystem reagiert und bildet passende Antikörper. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 12 von 13. Auch ein echtes Virus wird nun schnell erkannt – und neutralisiert. Bildquelle: SRF/PULS.

-

Bild 13 von 13. Es kann Zellen nicht mehr befallen. Bildquelle: SRF/PULS.

Der Impfstoff soll dies verhindern, indem er den Körper anregt, schon vor der ersten Begegnung mit dem echten Virus Antikörper zu bilden.

Dafür wird aus den Zapfen der Virusoberfläche ein kleiner Bestandteil (RBD-Domäne) isoliert, den der Körper später erkennen kann. Dieses Proteinteilchen wird im Labor vermehrt und auf ein inaktives Virenpartikel geklebt – was schliesslich eine ungefährliche Virenattrappe ergibt, die das Immunsystem zur Produktion der richtigen Antikörper anregt.

Gelangt später ein echtes SARS-CoV-2-Virus in den Körper, wird es vom Immunsystem erkannt und mit den passenden Antikörpern neutralisiert.

Der Ansatz der Impfung mit virusartigen Partikeln ist bewährt: «Damit hat man eine Riesenerfahrung», weiss Martin Bachmann. «Speziell bei HPV und Hepatitis B hat sich gezeigt, dass das Superimpfstoffe sind.»

Vielversprechende Tests mit Mäusen

Der schweizerisch-chinesische Impfstoffkandidat wurde bereits an Mäusen getestet – und scheint diese vor den Corona-Viren zu schützen. Immunologe Bachmann verweist mit hörbarer Zufriedenheit auf die Auswertung der Bluttests: «Sie haben hundert Mal bessere Antikörper gebildet als die Mäuse, die nur die RBD-Domäne erhalten haben. Das ist sehr potent.»

Während man in Bern auf einen klassischen Impfstoff mit Virenpartikeln setzt, geht man andernorts neue Wege: In den USA wurden letzte Woche erste Tests an Menschen mit einem sogenannten mRNA-Impfstoff begonnen. Dieser Impfstoff der Gentech-Firma Moderna basiert auf einer Messenger-RNA, eine Art Gencode, die als Botschafter funktioniert.

Statt ein künstlich hergestelltes Viruspartikel einzuspritzen, soll ein genetischer Code der Messenger-RNA den Körper anregen, die virusartigen Eiweisspartikel des Spike-Proteins gleich selbst zu bauen.

Das Prinzip ist anschliessend wieder dasselbe: Das Immunsystem erkennt diese Fremdkörper und bildet Antikörper, die fortan auch das echte Virus neutralisieren können sollen. Soweit die Theorie.

Der Impfstoff wird jetzt zuerst an gesunden Probanden auf Verträglichkeit getestet. Auch in Deutschland arbeitet die Firma CureVac an einem solchen Impfstoff. Doch noch ist unklar, ob dieses neuartige Prinzip bei Covid-19 funktioniert.

Generell dämpfen Gesundheitsbehörden und viele Experten zu hohe Erwartungen: auch wenn man die Zulassung beschleunige, daure es mindestens ein Jahr. Gegen die aktuelle Epidemiewelle wird also noch kein Impfstoff zum Einsatz kommen.

Im besten Fall in einem halben Jahr verfügbar

In Bern gibt man sich da deutlich optimistischer. «Im besten Fall, wenn die laufenden Experimente erfolgreich sind, könnten wir in einem halben Jahr Millionen von Impfdosen herstellen», ist Martin Bachmann überzeugt.

Diese Experimente sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen sein – soweit, dass man mit ersten Tests beginnen könnte. Martin Bachmann will nun Kontakt mit der Zulassungsbehörde Swissmedic aufnehmen und hofft auf ein stark abgekürztes Verfahren. «Ich bin sehr zuversichtlich – und werde den Impfstoff sicher als erster ausprobieren.»