Teenager-Väter geben einer Studie zufolge häufiger durch Mutationen belastetes Erbgut an ihre Kinder weiter als 20- bis 30-Jährige. Dies könnte erklären, warum Kinder pubertierender Väter sogar ähnlich oft an genetisch bedingten Krankheiten leiden wie die Nachkömmlinge von 35-jährigen Erzeugern – wie etwa Schizophrenie oder offener Rücken (Spina bifida), glaubt der deutsch-britische Forscher Peter Forster.

Er und seine Kollegen von den Universitäten in Münster, Salzburg und im britischen Cambridge haben 24'000 DNA-Proben von Eltern und deren Kindern aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika untersucht. Das Ergebnis veröffentlichen sie im Journal «Royal Society Proceedings».

Ergebnisse umstritten

Wie weitreichend die Ergebnisse sind, ist allerdings umstritten. Nach Ansicht des Humangenetikers Jörg Epplen von der Ruhr-Universität Bochum sind die Befunde noch kein Beweis für den Zusammenhang zwischen den Mutationen und einem Krankheitsrisiko. Die Studienautoren hätten «stumme» Genomteile unter die Lupe genommen, die nach bisherigem Stand der Wissenschaft keine Bedeutung für Eigenschaften oder weitergegebene Krankheiten der Nachkommen hätten.

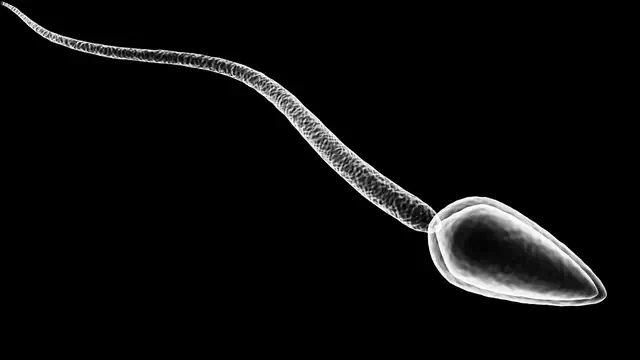

Bislang war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass ein jüngerer Erzeuger seltener Erbkrankheiten überträgt als ein älterer. Der Grund: Die Fortpflanzungsstammzellen eines Mannes reproduzieren sich Zeit seines Lebens. In diesem fortwährenden Teilungsprozess kann es bei jeder Kopie zu neuen Gen-Veränderungen kommen. So steigt die Mutationslast in den Fortpflanzungszellen der Männer mit ihrem Alter. Wie Forster und seine Kollegen jedoch jetzt festgestellt haben, sind Spermien pubertierender Jungen eine Ausnahme.

Anfangs höhere Fehlerquote

Kinder von Teenager-Vätern (12 bis 19 Jahre) wiesen demnach in ihrem Erbgut etwa 30 Prozent mehr sogenannte de-novo-Mutationen auf als Kinder von 20 bis 30 Jahre alten Vätern. Das sind Veränderungen der DNA, die in den Keimzellen – den Eizellen oder Spermien – entstehen und die sich somit erst nach der Befruchtung bei den Kindern manifestieren. «Wir halten es für möglich, dass der Apparat, der Spermazellen produziert, zu Beginn der Pubertät noch nicht ganz justiert ist und zunächst mit hoher Fehlerquote arbeitet», sagte Forster.

Noch ein Ergebnis überraschte das Team: Zu Beginn der Fortpflanzungsfähigkeit ist die Mutationslast in den Keimzellen von Jungen sechs Mal so hoch wie in denen der Mädchen. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine männliche Keimzelle vor der Fruchtbarkeit wesentlich mehr Teilungsprozesse hinter sich hat als die Genforschung bislang annahm. Forster: «Laut Lehrbuchmeinung sind es bei Mädchen und Jungen zwischen 22 und 23 Teilungen vor der Pubertät. Unsere Ergebnisse könnten aber bedeuten, dass sich männliche Samenzellen bei Eintritt in die Pubertät bereits über 100 Mal geteilt haben.»

Bei Frauen bleibt die Mutationslast den Wissenschaftlern zufolge ein Leben lang etwa auf gleichem Niveau. Das liegt daran, dass weibliche Embryonen mit einem lebenslangen Vorrat an Eizellen geboren werden, die dann keine weiteren Zellteilungen und DNA-Kopien benötigen.