Die Leica-Kamera hat Kultcharakter. 1913 kam sie als erste Kleinbildkamera auf den Markt – und bereits ein paar Jahre später war sie ein Grosserfolg. Über die Jahre haben viele grosse Fotografen mit ihr gearbeitet: Peter Burri ebenso wie Robert Capa, Henri Cartier-Bresson oder David Seymour.

250 Fotografen inszenieren sich selbst

Heute hat sich rund um die Schnappschusskamera eine eingeschworene Community gebildet. Dies macht sich nun ein Fotoband zu Nutze: 250 Fotografen wurden dafür gebeten, sich selbst mit ihrer Leica in Szene zu setzen.

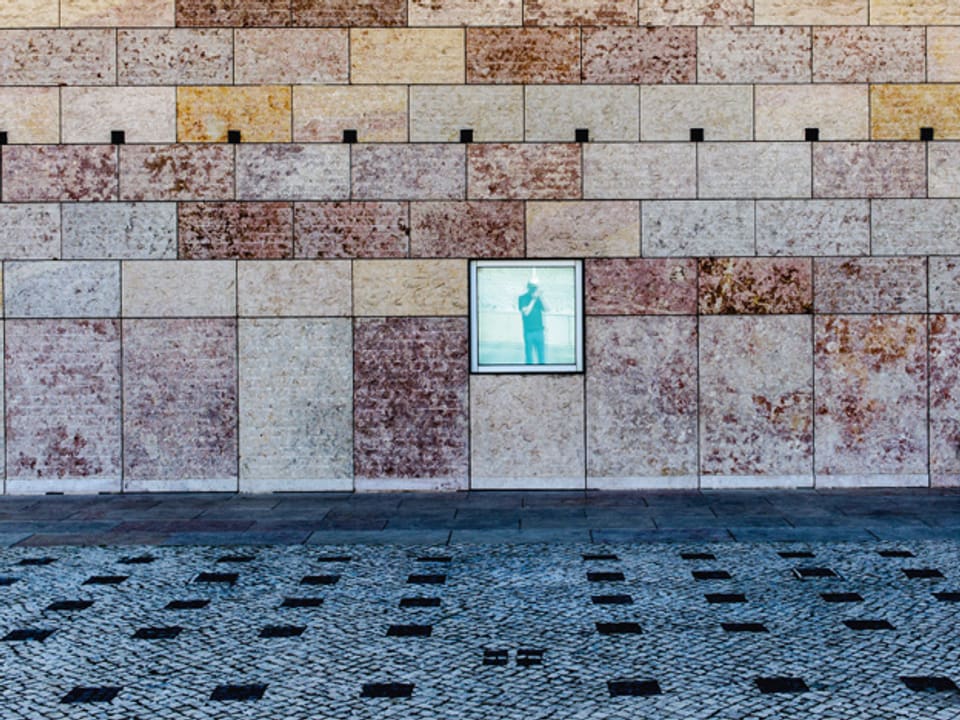

«Leica myself» heisst das Buch – ein Wortspiel aus Leica und «I like myself». Es geht der Selbstinszenierung der Fotografen auf den Grund: Wie sehen sie aus, wenn sie sich selber fotografieren, im Spiegel, in einem Schaufenster, im Fenster einer Untergrundbahn, im Rückspiegel eines fahrenden Autos? Nicht nur die Grossen sind es, die sich da inszenieren. Es sind zwar Profis darunter, aber auch viele Hobbyfotografen.

Selbstironie und übersteigerte Posen

Das Ergebnis ist bemerkenswert: Da ist zunächst bei allen 250 Fotografinnen und Fotografen dieser innige, intime Blick des Fotografen, diese Zuwendung zum Objekt, in diesem Fall der Blick des sich selbst Portraitierenden. Die eine Hand am Objektiv, den Finger am Auslöser – so komponieren sie sich in ihr Umfeld hinein: in ein Badezimmer oder in den Spiegel eines Coiffeursalons.

Da und dort schwingt leichte Selbstironie mit, ab und zu so etwas wie eine übersteigerte Pose, manchmal auch Komik. Vermittelt aber wird immer dieser besondere, unverwechselbare Augenblick, in dem das Bild geraubt wird – gebannt auf Zelluloid oder auf den Bildsensor.

Der Moment der Inszenierung

«Self» – «selber»: Dieses Wort kommt im Buch immer wieder vor. Es verweist auf den Moment, der beim Durchforsten der Seiten immer stärker an die Oberfläche drängt: der Moment der Inszenierung, der in jeder Fotografie liegt, nicht nur in der Pose, sondern überhaupt. Es ist dieser Moment, in dem der Fotograf sich das Bild komponiert.

Auch in «Leica myself» ist dieser Moment zu finden: mit diesem kleinen Schuss Narzissmus und Selbstbezogenheit, die beide die Fotografie begleiten, ja ausmachen. Weil der Fotograf mit jedem Bild, das er schiesst, dem Betrachter zu verstehen gibt: Schaut her, das habe ich gesehen, ich ganz allein.

Wir erkennen uns im Blick des Fotografen

So gesehen ist das Buch «Leica myself» auch ein Beitrag zum Verständnis der Fotografie an sich: Der Fotografie als ein Medium, das zwar Authentizität vorgibt, aber immer auch Betrug ist. Ganz im Sinne der Essayistin Susan Sonntag, die schrieb: «Wir fühlen uns betrogen, wenn sich Fotografien als arrangiert erweisen, die intime Höhepunkte festzuhalten scheinen: zum Beispiel Augenblicke von Liebe und Tod.»

Das Buch «Leica myself» ist eine Sammlung solch intimer Momente. Und so erkennen wir uns wieder, im Blick des Fotografen, die uns entgegen schauen, als wären wir es selbst.