SRF News: Welche Ansprüche hatten die Gründer des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» 1947?

Hans-Ulrich Wagner: «Der Spiegel» wollte zunächst einmal etwas ganz Neues sein. Er sollte ein Magazin sein nach dem Vorbild des amerikanischen «Time-Magazine» oder der «News-Review». Zwar gab es auch schon in den 1920er- und 1930er-Jahren Magazine in Deutschland als Format. Doch ein Magazin nach anglo-amerikanischem Vorbild in Deutschland zu machen, in der Medienlandschaft von Hannover und es dann in Hamburg herauszugeben – das war in der britischen Zone in Norddeutschland 1947 das Tolle.

Die ‹Spiegel›-Journalisten nervten die Politik. Das ist das Beste, was der Presse passieren kann.

Erster Chefredaktor war Rudolf Augstein, er war bei der Gründung des «Spiegels» erst 23 Jahre alt. Er blieb sein Leben lang beim «Spiegel» und ist auch heute noch als Herausgeber posthum aufgeführt. Wer war Augstein 1947?

Augstein ist ein typisches Beispiel eines dieser damals jungen Männer, die aus dem Krieg kommen. Er war Funker im Krieg und musste «normal» am Kriegsgeschehen teilnehmen, wie damals alle jungen Deutschen. Viele dieser Männer kamen mit einem riesigen Elan aus dem Krieg zurück. Die junge Generation hatte den starken Willen des Wiederaufbaus und des Schaffens. Augstein ist dabei nur einer von sehr Vielen. Auch die Briten setzten auf diese zwar unerfahrenen, aber jungen Männer voller Gestaltungsdrang.

«Der Spiegel» konnte schnell an Auflage zulegen. Was war sein Erfolgsgeheimnis?

Zunächst war er ein interessantes Magazin mit sehr unterschiedlichen Beiträgen – erst später wurde er quasi zur Speerspitze der Demokratie in Deutschland. In der Anfangszeit stillte «Der Spiegel» mit seinen vielfältigen und bebilderten Artikeln aus Deutschland und aller Welt vor allem den Hunger nach Information im Land. Speziell war seine Stellung als Wochenmagazin – im Gegensatz zur Tagespresse.

Die ‹Spiegel-Affäre› 1962 war eine Bewährungsprobe für die westdeutsche Demokratie – diese hat sie bestanden.

1962 schrieb «Der Spiegel» sehr kritisch über die Bundeswehr und die Nato: Er warf ihnen vor, einem sowjetischen Angriff nicht standhalten zu können. Als Folge wurden mehrere Redaktoren des Magazins verhaftet, unter ihnen auch Chefredaktor Augstein. Was machte die «Spiegel-Affäre» mit dem Magazin?

Die «Spiegel-Affäre» 1962 war der Höhepunkt dessen, was sich bereits vorher abgezeichnet hatte: «Der Spiegel» hatte als Magazin, das genau recherchiert, investigativ tätig ist, aufdeckt und nachfragt schon vorher Skandale und Affären ans Licht gebracht. Die «Spiegel-Affäre» war schliesslich bloss der Kulminationspunkt, indem sich die Presse derart mit der Staatsmacht anlegte, dass diese versuchte, zurückzuschlagen. Doch die Festsetzung Augsteins und der Versuch der Behörden, die Presse zu beschneiden, misslang sowohl auf der juristischen Ebene wie auch in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Die Journalisten des «Spiegels» erfuhren Solidarität von anderen Journalisten, etwa jenen der Sendung «Panorama» des deutschen Rundfunks. Kritisch denkende Journalisten und normale Bürger solidarisierten sich mit der Pressefreiheit, die durch den «Spiegel» verkörpert wurde. Es war eine Art Bewährungsprobe für die westdeutsche Demokratie, die Pressefreiheit und die Rolle der Presse in der Nachkriegsgesellschaft. Und die Gesellschaft hat sie bestanden.

«Der Spiegel» hat sich den kritischen Journalismus damals auf seine Fahne geschrieben – kann er diesen Anspruch bis heute erfüllen?

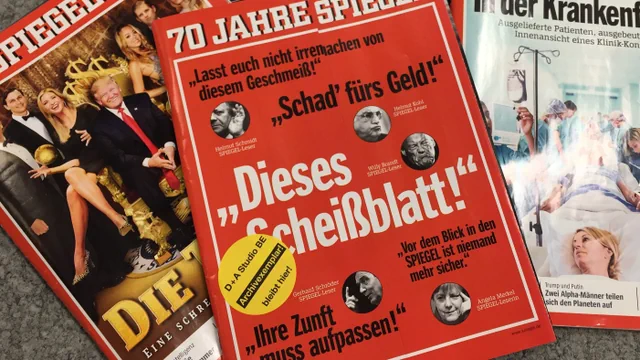

Er hat ihn tatsächlich über viele Jahrzehnte aufrechterhalten. Es gab sowohl vor wie auch nach der «Spiegel-Affäre» Meilensteine in der Geschichte des Magazins. Man denke etwa an die «Flick-Affäre» oder die «Neue-Heimat-Affäre». Immer wieder schaffte es «Der Spiegel» also, Affären – Missstände in der Gesellschaft – aufzudecken. Dabei galten stets die «Spiegel»-eigenen Grundsätze der wasserdichten Recherche, der Kontrolle und des Faktenchecks mittels des «Spiegel»-Archivs. Dieses Vorgehen führt zu den auf dem neusten «Spiegel»-Cover aufgeführten Zitaten von deutschen Politikern, die das Magazin auch mal ein «Scheissblatt» genannt haben. Das betrifft sowohl CDU- als auch SPD-Politiker. Vereinfacht gesagt, nervten die «Spiegel»-Journalisten die Politik. Das ist das Beste, was der Presse mit journalistischem Anspruch passieren kann: Sie wird zum Korrektiv der Politik und zu einer Art Kontrollinstanz der Machthabenden. Deshalb hat es der «Spiegel» durchaus verdient, sich diese Zitate nun anzuheften. Es sind dies Schmuckstücke, die er sich durch seine Geschichte verdient hat.

Das Gespräch führte Monika Glauser.

-

Bild 1 von 11. Österreichs Gesandter Dr. Kleinwächter ziert die allererste Ausgabe des deutschen Nachrichten-Magazins «Spiegel». Diese erschien am 4. Januar 1947 – vor genau 70 Jahren. Auf 3650 Ausgaben mit 378'000 Artikel blickt der «Spiegel» inzwischen zurück. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 2 von 11. Exilant Thomas Mann über die Fehler der Deutschen in dieser Zeit. Seit Ende der 40er Jahre eines der wichtigsten Themen des «Spiegels»: die deutsche Einheit. Der «Spiegel» legt seinen redaktionellen Schwerpunkt auf bundespolitische, historische und gesellschaftliche Themen. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 3 von 11. Walter Ulbricht: Er war bis zu seiner Entmachtung der bedeutendste Politiker der DDR. In den ersten Jahrzehnten der «Spiegel»-Geschichte zierten fast ausschliesslich Köpfe von Personen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Titelblätter. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 4 von 11. Eines der wenigen farbigen Cover der ersten beiden Jahrzehnte. «Spiegel»-Titelseiten kündigen überwiegend ein Thema an. Diese sind kritisch und analytisch. Die Beschäftigung mit Alltagsproblemen der Leser gehört nicht zum «Spiegel»-Repertoire. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 5 von 11. Auch Gründer und Verleger des «Spiegels», Rudolf Augstein, ist mehrere Male auf dem Cover des Blatts. In den 60er Jahren ziert er das Titelblatt während der sogenannten «Spiegel»-Affäre. Rudolf Augstein wird damals des Landesverrats beschuldigt und verhaftet – zu Unrecht. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 6 von 11. Die typischen Spiegel-Illustrationen verlangen vom Betrachter, dass er die Abbildung mit ihren multiplen Bedeutungsebenen erfasst. Der Spiegel präsentiert die Titelbotschaft selten auf dem «Präsentierteller». Die Illustrationen sind zum Markenzeichen des deutschen Magazins geworden. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 7 von 11. Typisch «Spiegel»: Er wählt relativ oft Illustrationen oder Grafiken. Hier setzte er etwa die Führungsspitze der Sowjetunion in eine Rakete. Der Hintergrund: Moskau stellte 351 Mittelstreckenraketen auf. Innerhalb der Führungsspitze der Sowjetunion gab es deswegen Streit. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 8 von 11. Zu provokativ? Mit diesem Cover thematisiert der «Spiegel» den Balkankrieg und den Hass gegen die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Es folgen heftige Debatten. Der «Spiegel» wird bis heute immer wieder für seine provokativen Titelblätter kritisiert. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 9 von 11. In den 00er-Jahren verwandelt sich die Wirklichkeit in eine datenbasierte Hightech-Welt. Ist der Mensch dem gewachsen, fragt der «Spiegel». Er stellt die Digitalisierung immer wieder ins Zentrum seiner Magazine. Über die Jahre immer ähnlich bleibend das Grund-Layout des Titelblatts. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 10 von 11. Auf zwei von drei Spiegel-Ausgaben sind Personen zu sehen. Die Hälfte aller Titelpersonen zählt zur politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Prominenz, wie hier Sepp Blatter. Bildquelle: Spiegel.

-

Bild 11 von 11. Eines der neusten Cover des «Spiegels»: Donald Trump steuert als Meteorit auf die Erde zu. Politiker hatten im Gegenzug nicht immer nette Worte für den «Spiegel» bereit. Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt bezeichnete das Magazin einst als «Schweissblatt». Bildquelle: Spiegel.