Bilder aus «Tschernobyl – Chernobyl» von Alexander Hofmann

-

Bild 1 von 6. Bewohner der Sperrzone: Die knapp 100 Menschen, die dort noch leben, sind alle Selbstversorger. Bildquelle: Alexander Hofmann.

-

Bild 2 von 6. Auch diese Frau ist in die Sperrzone zurückgekehrt und lebt dort nun seit mehr als 20 Jahren. Bildquelle: Alexander Hofmann.

-

Bild 3 von 6. Dieses Schachspiel wurde von den evakuierten Bewohnern zurückgelassen – mit dem Spielstand von vor 30 Jahren. Bildquelle: Alexander Hofmann.

-

Bild 4 von 6. Alles liegt noch genau so da, wie vor 30 Jahren, als der Kindergarten verlassen wurde. Bildquelle: Alexander Hofmann.

-

Bild 5 von 6. Die Kinder haben ihr Spielzeug nicht mitgenommen – den Menschen wurde nicht gesagt, dass sie nie mehr werden zurückkehren können. Bildquelle: Alexander Hofmann.

-

Bild 6 von 6. Dieses Bild aus einem Kindergarten gebe «dieses Triste, dieses Verlassene» in der Sperrzone an besten wider, sagt der Fotograf Alexander Hofmann. Bildquelle: Alexander Hofmann.

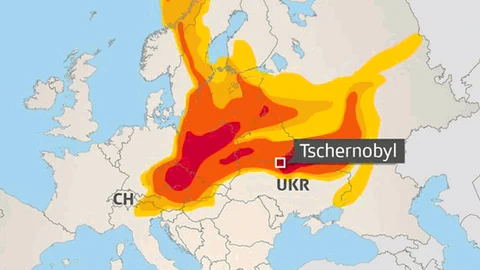

Vor genau 30 Jahren kam es im Atomkraftwerk von Tschernobyl zum Super-Gau: Während einer Notfallsimulation explodierte der Reaktorblock 4. Seither – und noch während Jahrhunderten – wird die Sperrzone im Radius von 30 Kilometern um das ehemalige AKW für Menschen nicht mehr bewohnbar sein.

Trotzdem leben dort Dutzende Menschen. Sie liessen sich nicht davon abhalten, in ihre Heimat zurückzukehren. Der deutsche Fotograf Alexander Hofmann hat die Sperrzone besucht und einen Bildband mit über 100 Aufnahmen herausgegeben. Im Interview schildert er seine Eindrücke aus dem Niemandsland.

SRF News: Wie kommt man überhaupt in die Sperrzone?

Alexander Hofmann: Die Sonderzone ist mit einem elektrischen Zaun gesichert. An einem ersten Checkpoint, wo rund 2500 Soldaten stationiert sind, werden die Zugangsdokumente nochmals mit Kiew abgeglichen. Wer dann Zutritt erhält muss einen Strahlenanzug mit Gasmaske tragen. Dann geht die Fahrt weiter zum zweiten Checkpoint.

Konnten Sie anschliessend in der Sperrzone frei herumfahren?

Nein, ich wurde immer von einem Offizier begleitet. Er hat vor allem meine Bilder zensiert. Gewisse Fotos durfte ich nicht mit aus der Sperrzone nehmen. Dazu gehörten etwa Bilder von Katzen mit vier Ohren oder Pferden mit zwei Köpfen. Es ist nicht erwünscht, dass solche Missbildungen dokumentiert werden. Ausserdem durfte ich in der Sperrzone nicht essen, rauchen oder trinken. Ausserdem musste alles, was auf den Boden fallen gelassen wurde, dort liegen bleiben. Bei meinem ersten Besuch in der Sperrzone war ich fünf Stunden dort, das ist die maximal zulässige Aufenthaltsdauer. Beim zweiten Mal war ich sechs Stunden drin, die eine Zusatzstunde konnte ich mir mit einem Päckchen Kaffee erkaufen.

Ihre Bilder zeigen verrostete Autos, zerfallene Häuser und kaum Menschen. Es scheint, als ob das Leben in der Sperrzone am 26. April 1986 stehengeblieben wäre. Hatten Sie auch diesen Eindruck?

Tatsächlich wurde die Welt dort 72 Stunden nach der Reaktorexplosion eingefroren, die 60'000 Einwohner von Prypiat wurden evakuiert. Die Menschen wurden jedoch nicht darüber informiert, dass sie dauerhaft fort müssen. Man sagte ihnen, sie sollten nur das Nötigste mitnehmen.

Trotzdem leben jetzt wieder vereinzelt Menschen in der Zone, obschon die Strahlenbelastung schädlich ist. Wieso tun sie das?

Vor dem Super-Gau war es ein grosses Privileg, in der Region um die Atomanlage Tschernobyl herum wohnen zu dürfen. Insgesamt wurden dort 16 Atomreaktoren betrieben, entsprechend viele Arbeitsplätze gab es. Nach Moskau war Prypiat denn auch die reichste Stadt der Sowjetunion. Zudem wohnten die Menschen in und um Tschernobyl in ihren eigenen Häusern – das gab es sonst nirgends im Sowjetstaat. Deshalb wollten einige Menschen nach der Katastrophe in die Häuser zurück. Zwar wurden viele Häuser wegen ihrer immensen Verstrahlung niedergebrannt. Trotzdem kehrten knapp 200 Personen dorthin zurück, von denen inzwischen aber mehr als 100 verstorben sind.

Wie muss man sich das Leben dieser Menschen in der Sperrzone vorstellen?

Sie sind alle Selbstversorger, auch jene, die über 80 Jahre alt sind. Sie haben ihre eigenen Schweine und Hühner. Strom und fliessend Wasser gibt es nicht, sie kochen und heizen mit selbst gehacktem Holz. Manche haben auch Karpfenteiche. Einer der Bewohner hat mir gesagt, der Reaktorunfall habe auch etwas Gutes: Die Karpfen seien nun grösser als früher. Sie bauen auch Obst, Gemüse oder Mais an. Zudem schauen alle drei Monate Armeeärzte vorbei und behandeln die Kranken. Bei dieser Gelegenheit können die Bewohner auch Tee, Kaffee oder Brot kaufen.

Ist Galgenhumor die Art und Weise, wie die Menschen mit ihrem Schicksal umgehen?

Teilweise schon. Die Situation war ja auch einigermassen skurril: Wir kommen in weissen Schutzanzügen mit Gasmasken zu den Leuten und werden von ihnen zum Essen eingeladen. Da haben wir dann aber schon, wenn auch sehr höflich, abgelehnt. Für die Menschen in der Sperrzone existiert der Super-Gau nicht, für sie war das lediglich ein Unfall. Sie sind überzeugt, dass es absolut ungefährlich ist, dort zu leben, obschon viele Menschen sterben. Und das angesichts der Tatsache, dass sogar in manchen Gebieten ausserhalb der Sperrzone bis zu 80 Prozent der jungen Männer wegen der Verstrahlung impotent sind. Alles wird heruntergespielt, auch wenn viele der Leute, mit denen ich gesprochen habe, von Krebserkrankungen gezeichnet sind. Man beharrt denn auch darauf, dass dabei bloss 128 Menschen ums Leben gekommen seien. Doch das sind nur jene Todesopfer, die unmittelbar durch die Verstrahlung in den ersten paar Tagen nach der Katastrophe gestorben sind. Von häufigeren Krebsfällen wollen sie nichts wissen, Krebs habe es auch vor dem Unfall gegeben, das sei eine andere Statistik, heisst es.

Das Interview führte Christoph Kellenberger.