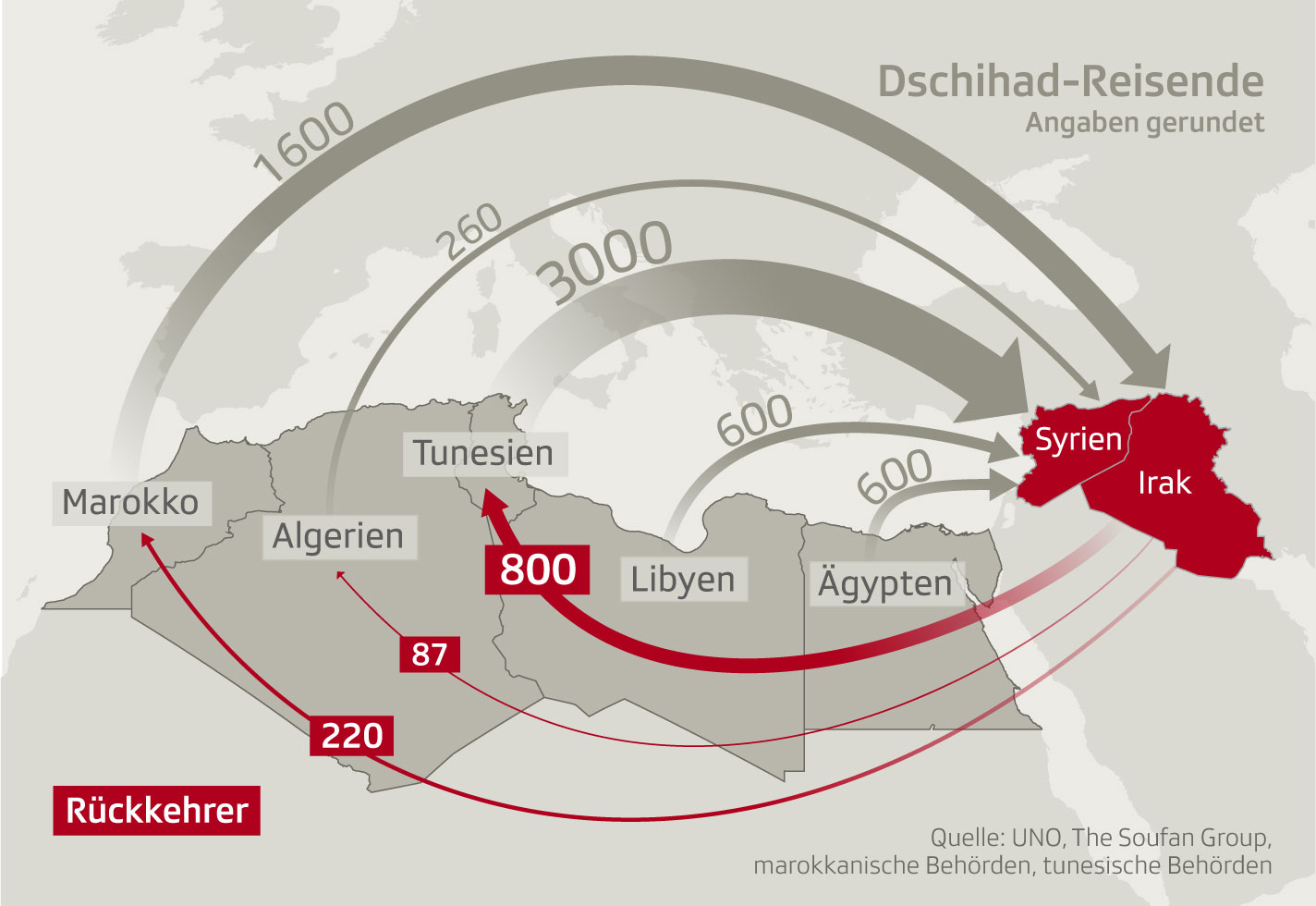

Schätzungsweise 40’000 Kämpfer zogen seit 2011 nach Syrien und in den Irak, um für den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen. Rund 6000 davon stammen ursprünglich aus Nordafrika. Eine Untersuchung des Instituts für Sicherheitsstudien (CSS) in Zürich hat analysiert, wie die Heimatländer mit den Rückkehrenden umgehen und welche Herausforderungen sich stellen. Die Studienautorin Lisa Watanabe spricht über die Resultate.

SRF News: Sind die nordafrikanischen Länder auf die Rückkehrer aus dem Dschihad genügend vorbereitet?

Lisa Watanabe: Im Jahr 2014 kehrten die ersten ausländischen Kämpfer in ihre Heimatländer zurück. Die nordafrikanischen Länder schufen damals den rechtlichen Rahmen, mit welchem sie zurückkehrende Dschihadisten strafrechtlich verfolgen können. Einige Länder haben auch versucht, in der religiösen Sphäre die Kontrolle zurückzugewinnen. Aber das sind die politischen Ansätze. Bezüglich der Massnahmen gibt es noch viel zu tun.

Was erwartet einen heimkehrenden Kämpfer?

Die meisten Dschihad-Rückkehrer, die über die offiziellen Grenzen einreisen, werden verhaftet. Man versucht, ihnen den Prozess zu machen. Aber in vielen Fällen ist es schwierig, Beweise zu finden. Das führt dazu, dass einige nur unter Hausarrest gestellt werden.

Es gibt auch Frauen, die ideologisch stark indoktriniert sind. Sie erziehen ihre Kinder mit einer sehr radikalen Interpretation des Islams.

Was mit all den Personen gemacht werden soll, die man nicht mit Gefängnis bestrafen kann, ist und bleibt unklar. Da fehlen Antworten der Autoritäten.

Was sind es für Leute, die da heimkehren?

Sie kommen zurück aus dem Krieg in Syrien, dem Irak und Libyen. Einige sind stark radikalisiert und ideologisch beeinflusst. Andere sind desillusioniert und daher empfänglich für Massnahmen zur Deradikalisierung und für eine Reintegration. Wieder andere sind nur noch schwach ideologisch beeinflusst und könnten sehr leicht reintegriert werden, sofern es denn solche Massnahmen gäbe.

Im Fokus stehen oft die männlichen Kämpfer. Doch rund ein Fünftel der Personen, die aus Nordafrika nach Syrien und in den Irak zogen, sind Frauen. Warum sollte man sich auch mit den Frauen befassen?

Ja, der bisherige Fokus lag auf männlichen Rückkehrern. Die Gesetzgeber erkennen erst langsam, dass auch viele Frauen mit ihren Kindern ins IS-Kalifat auswanderten und jetzt zurückkehren.

Wenn sich an den Lebenssituationen der ehemaligen IS-Kämpfer nichts ändert, dann besteht die Gefahr, dass sie in die alten Netzwerke zurückfallen.

Man hat die Tendenz, Frauen als Opfer zu betrachten. Sie werden darum milder angefasst. Aber es gibt auch Frauen, die ideologisch stark indoktriniert sind. Sie erziehen ihre Kinder mit einer sehr radikalen Interpretation des Islams. Damit ziehen sie die nächste Generation Dschihadisten gross.

Welche Massnahmen bräuchte es, um mit den Dschihad-Rückkehrern umgehen zu können?

In dieser Region vertraut man stark auf harte Bestrafungen. Als Ergänzung wären auch ein paar weichere Massnahmen nötig, ich denke an Deradikalisierungs- und Wiedereingliederungsprogramme. Wenn Häftlinge entlassen werden, sollten sie nicht noch radikaler sein. Es wäre auch möglich, sie nicht im klassischen Sinn zu bestrafen und sie nicht ins Gefängnis zu stecken. Kurz gesagt, es braucht ausgeglichenere Massnahmen.

Natürlich muss man auch die Wurzeln der Radikalisierung bekämpfen. Warum sind die Leute überhaupt nach Syrien gereist? Wenn sich an den Lebenssituationen der ehemaligen IS-Kämpfer nichts ändert, wenn sie wieder aus dem Gefängnis entlassen werden, dann besteht die Gefahr, dass sie in alte Verhaltensmuster und in die gleichen Netzwerke zurückfallen. So stellen sie auch in Zukunft eine Gefahr für ihre Heimatländer dar.

Warum tut man noch nichts in diese Richtung?

Die Frage «Wie sollen wir mit heimkehrenden Kämpfern umgehen?» polarisiert nicht nur die Politiker zum Beispiel in Tunesien, sondern die ganze Gesellschaft. Es gibt keine Einigkeit, wie man mit diesen Mitbürgern umgehen soll. Der Wunsch scheint da zu sein, sie so richtig hart zu bestrafen, sie ins Gefängnis zu stecken. Das ist eine kurzfristige Lösung. Man überlegt sich nicht, was aus ihnen wird, wenn sie wieder freikommen.

Können Sie uns erklären, was die nordafrikanischen Länder riskieren, wenn sie die Rückkehrer nicht kontrollieren können oder es nicht schaffen sollten, sie wieder zu integrieren?

In Tunesien ist die schiere Anzahl Rückkehrer das Problem. Aus kaum einem Land reisten so viele Menschen nach Syrien, Irak oder Libyen. Wenn diese Rückkehrer nicht deradikalisiert und reintegriert werden, könnten sie auch in Zukunft in gewalttätigem Extremismus involviert sein.

Wir wissen, dass der Täter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin kurz vor der Tat mit libyschen Dschihadisten in Kontakt war.

In Marokko haben IS-Kämpfer bereits in Syrien die Absicht geäussert, den Dschihad nun fortan gegen die Monarchie führen zu wollen. Man muss sich ernsthaft Sorgen machen, dass Rückkehrer weiterhin terroristisch aktiv sind.

Und wieso sollten sich die Europäer damit befassen?

Europa kann sich nicht vom Dschihadismus in Nordafrika isolieren. Da gibt es genug Beispiele dazu. Wir wissen, dass der Täter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Berlin kurz vor der Tat mit libyschen Dschihadisten in Kontakt war. Unklar ist, ob die Tat aus Afrika gesteuert wurde. Aber es gab Kontakte zwischen Dschihadisten in Europa und Nordafrika. Auch der Täter in Manchester hatte Kontakt mit Dschihadisten in Libyen, er reiste selbst mehrere Male nach Nordafrika. Auch hier wissen wir nicht, ob der Anschlag in Afrika geplant wurde. Aber es gibt Verbindungen, die man verfolgen muss.

Welche Rolle sollte Europa übernehmen?

Europa muss sich darüber im Klaren sein, was sich in der eigenen nordafrikanischen Diaspora abspielt und was für Verbindungen in die Heimatländer dieser Menschen bestehen. Auch ist es wichtig, dass die europäischen Länder sehr eng mit den nordafrikanischen zusammenarbeiten, um Lösungen im Umgang mit rückkehrenden Kämpfern zu entwickeln, die Bestand haben.

Das Gespräch führte Fabio Flepp.