Vier unterirdische Gleise, zwei Bahntunnel und Kosten von 3.3 Milliarden Franken. Das sind die Eckwerte des geplanten Durchgangsbahnhofs in Luzern. Ein Jahrhundertbauwerk mit Tücken.

Eine davon ist die Baustelle im Vierwaldstättersee. Eine andere: der Boden im benachbarten Neustadt-Quartier, der künftig einen der beiden Tunnel «beherbergt».

Im Volksmund ist von «Pfluder» und «Pflotsch» die Rede. Etwas eleganter formuliert es der Fachmann: Geologe Beat Keller kennt Luzerns Untergrund wie seine Westentasche. Er spricht bei der Neustadt von einer «relativ anspruchsvollen» Angelegenheit.

Zusammen mit seinem Büro hat Keller für die SBB den Boden unter die Lupe genommen. «Denn wenn wir Geologen die Risiken erkennen, findet ein Ingenieur in der Regel auch eine Lösung für das Problem.»

Tunnel darf Pfähle nicht tangieren

Die Herausforderungen der Neustadt sind ihrer Entstehungsgeschichte geschuldet: Vor rund 20'000 Jahren lag das heute dicht besiedelte Quartier noch unter einer dicken Eisschicht.

Die spätglazialen See- und Deltaablagerungen führten dazu, dass die meisten Bauten auf Pfählen im Untergrund errichtet werden mussten. Für die Linienführung des Tunnels heisst dies: Keller und sein Team mussten einen Korridor finden, der die Pfähle nicht tangiert.

Die zweite grosse Knacknuss ist das viele Grundwasser, das sich auf drei Stockwerke verteilt. Für die Bauarbeiten bedeutet dies: Die drei «Wasserkammern» dürfen nicht versehentlich angezapft werden. Denn dann würde Druck abfallen. Häuser könnten schlimmstenfalls ein Stück weit absacken.

Wenn man ein Risiko kennt, sollte man es so weit möglich umgehen.

Damit dies nicht geschieht, plante das Geologenbüro den Tunnel so tief, dass dieser im Felsen zu liegen kommt. Beat Keller sagt: «Wenn man ein Risiko kennt, sollte man es so weit möglich umgehen.»

Um bösen Überraschungen vorzubeugen, kam es zu 31 Sondierbohrungen. «Wir haben insgesamt 1.3 Kilometer Bohrungen gemacht», sagt Keller. Diese Daten kombinierte das Team mit Tausenden von Bohrungen in Luzern, die bereits im Archiv dokumentiert sind.

Mithilfe des Computers liessen sich daraus 3D-Modelle erzeugen, die den Baugrund dreidimensional zeigen. Damit kann die Beschaffenheit des Untergrunds Meter für Meter begutachtet werden.

Auch diese Bauwerke kommen Gewässern in die Quere

-

Bild 1 von 9. Dient auch dem Luzerner Durchgangsbahnhof als Vorbild: der Hauptbahnhof Zürich mit der neuen Durchmesserlinie. Die Bahnhofshalle liegt an der Limmat und die Sihl fliesst quasi durch den HB hindurch. Bildquelle: Keystone/Steffen Schmidt.

-

Bild 2 von 9. Mit einem neuen Tunnel zwischen Birsfelden (BL) und Kleinhüningen (BS) soll die A2 entlastet werden. Die Autobahn würde damit unter dem Rhein hindurchgeführt. Doch dagegen regt sich Widerstand. Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.

-

Bild 3 von 9. International gibt es viele Beispiele für Bauwerke bei Gewässern. Der Eurotunnel, der Frankreich mit England verbindet, ist der längste Unterwassertunnel der Welt. Bildquelle: Keystone/AP/anonym.

-

Bild 4 von 9. Der alte Elbtunnel in Hamburg verbindet die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet und verläuft unter dem Fluss hindurch. Autos verkehren im neuen Elbtunnel. Bildquelle: imago images/Jürgen Ritter.

-

Bild 5 von 9. Die Öresundbrücke verbindet die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden. Bildquelle: imago images/Johannes Heuckeroth.

-

Bild 6 von 9. Ein spektakuläres Bauwerk gibt es auch beim Binnensee Veluwemeer in Holland. Bildquelle: imago images/Photoshot/Construction Photography.

-

Bild 7 von 9. Die Brücke beim Chesapeake Bay in den USA scheint im Atlantik zu verschwinden – denn ein kleiner Teil der Verbindung verläuft Unterwasser. Bildquelle: imago images/Westend61.

-

Bild 8 von 9. Längst nicht nur Mobilitätsprojekte werden bei Gewässern realisiert: In Norwegen ragt das Restaurant «Under» über fünf Meter ins Meer hinein. Bildquelle: Keystone/EPA/Tor Erik Schroder.

-

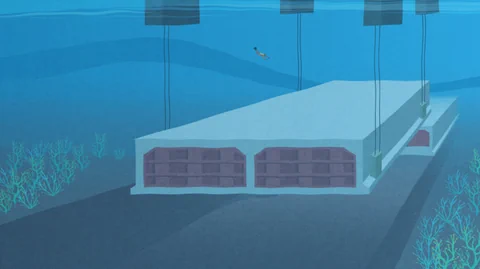

Bild 9 von 9. Das Luxushotel «Conrad Maldives Rangali Island» betreibt auf den Malediven ein Unterwasser-Restaurant. Bildquelle: imago images/Michel Renaudeau.

Schon vor einiger Zeit hat das Geologenbüro zudem analysiert, was auf vergangenen Baustellen rund ums Bahnhofsareal schiefgelaufen ist. «In einem Workshop haben wir mal bis um 22 Uhr abends alle Bauunfälle analysiert und ihre Ursachen ergründet. Auch das ergab ein neues Verständnis für den Baugrund», sagt Beat Keller.

Überbleibsel des Gletschers als Überraschung

Aber: Überraschungen im Boden sind auch trotz bester Vorbereitungen nicht ausgeschlossen. In den 1990er-Jahren etwa wurde der Bahnhof Luzern um den Westtrakt erweitert. Wie auch in der Neustadt besteht der Untergrund dort aus einer feinkörnigen Seeablagerung. «Dennoch stiess der Maschinist plötzlich in 32 Metern Tiefe auf Fels», sagt Keller.

Es stellte sich heraus: Dort lagerte ein riesiger Felsblock, ein sogenannter Findling. «Beim Abschmelzen der Gletscher drifteten Eisberge Richtung Luzern. Und dabei waren Findlinge ins Wasser geplumpst.» Solche Felsblöcke könnten auch beim Bau des neuen Durchgangsbahnhofs und der beiden Tunnel auftauchen.

In der nächsten Projektphase gelte es darum, das Augenmerk unter anderem auf die Baumethodik zu legen. Keller: «Da fällt noch einige Arbeit an, die wir erledigen müssen.»