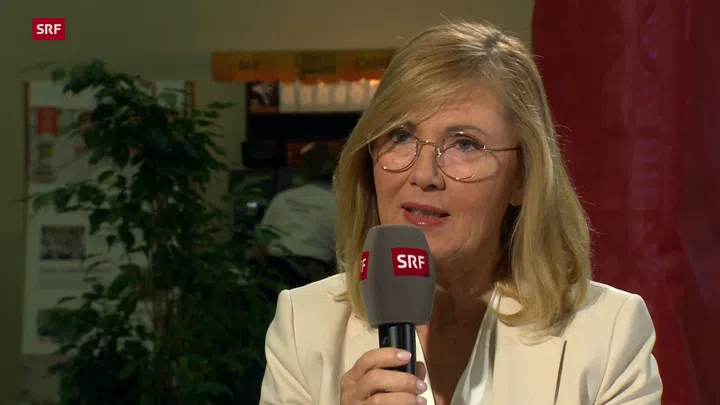

Beatrice Weder di Mauro hat in ihrer Karriere Erfahrungen in Asien, den USA und Europa gesammelt. Sie lehrt an renommierten Hochschulen und sitzt in Verwaltungsräten global agierender Firmen. Im SRF-Interview ordnet sie die aktuelle makroökonomische Situation ein und erklärt, was die Schweiz aus der CS-Krise lernen muss.

SRF News: Wenn man von Singapur aus, oder von Asien generell, auf Europa blickt, was sieht man da einen überalterten Kontinent, der den wirtschaftlichen Anschluss verpasst hat?

Beatrice Weder di Mauro: Zuerst einmal blickt man relativ wenig nach Europa. Es ist sehr weit weg – selbst jetzt mit der Ukraine, sind das alles Themen, die dort wirklich nicht im Vordergrund stehen. Den grossen Nachbarn in Asien, China, beobachtet man dagegen sehr genau. China hat eine sehr hohe wirtschaftliche Dynamik gebracht und wird jetzt zum Teil als Bedrohung wahrgenommen. Das andere, auf das man sehr genau blickt, ist Amerika. Einerseits als Schutzmacht vieler Ländern, die andererseits jetzt in Rivalität zu China tritt. Das sind die Hauptthemen, mit denen sich viele Länder Asiens auseinandersetzen.

Angesichts eines eskalierenden Handelskriegs zwischen den USA und China – wie sehr muss Europa vor China Angst haben?

Europa sollte vor China nicht zu sehr Angst haben. Europa muss sich aber auch mit dem Thema auseinandersetzen: Was ist dieses China, dieses neue China? Welche Möglichkeiten hat man noch auf dem Markt integriert und aktiv zu sein, wie das in der Vergangenheit möglich war? Es gab auch in Europa gewisse negative Erfahrungen, Litauen z.B. wurde von China ziemlich bedrängt. Als Reaktion darauf ist man in Europa sehr viel vorsichtiger geworden. Man redet von «Derisking» und hat sich auch eine ganze Reihe von Instrumenten gegeben, um damit umzugehen.

Ist ein solches «Derisking» mit China überhaupt realistisch oder ist das nur ein leeres Schlagwort?

Es geht darum, dass man die kritischen Produkte und die kritischen Märkte in den Lieferketten identifiziert und dort Diversifizierung sucht. Was China und die deutsche Industrie anbelangt, ist die Tendenz, dass die Unternehmen vorwegnehmen, wo gewisse Sollbruchstellen bestehen. Sie gehen stärker in die verschiedenen Regionen und bauen dort, in China für China, regional ihre Produktion, ihre Lieferketten auf – falls es so weit kommen sollte, dass es tatsächlich zu stärkeren Brüchen käme.

Zurück in der Schweiz beschäftigen Sie sich intensiv mit Banken und der «Too big to fail»-Problematik. Hätte man in der CS-Krise ihrer Meinung nach einen anderen Weg wählen können?

Was die Behörden gemacht haben, war meiner Meinung nach richtig. Es war die weniger riskante Option, das ist wichtig festzustellen. Aber die Frage, die sich sofort stellt, ist: Heisst das, dass man das «Too big to fail»-Dispositiv nicht hätte anwenden können und in Zukunft nicht anwenden kann? Das ist die eigentlich wichtige Frage. Die letzte Lösung kann man offensichtlich nicht noch einmal machen. Jetzt geht es darum zu klären, ob das «Too big to fail»-Dispositiv funktioniert.

Nicht so viel davon kann in Bern gemacht werden, vieles davon muss in Basel gemacht werden.

Tut es das denn?

Es braucht Verbesserungen. Nicht so viel davon kann in Bern gemacht werden, vieles davon muss in Basel gemacht werden, bei der «Bank für Internationalen Zahlungsausgleich» (BIZ). Dort reden wir von denen, die sich seit 15 Jahren damit beschäftigen, Regeln aufzubauen. Denn die gelten nicht für die Schweiz alleine, sondern international für alle systemischen Banken.