Während 25 Jahren war Bruno Baeriswyl der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich. Als er anfing, musste er noch einen Antrag für einen Internetanschluss in seinem Büro stellen. Nun geht er in Pension, und das in einer Zeit, in der die Digitalisierung einen gewaltigen Schub erhält.

Die Coronakrise hat viele Menschen ins Homeoffice verbannt. Für die einen ein unverhoffter Blick in die digitale Zukunft, andere sehen aber auch die Gefahren: Zu ihnen gehört Datenschützer Baeriswyl. Denn der plötzliche Durchbruch des Homeoffice ruft Cyberkriminelle auf den Plan.

«Plötzlich werden Personendaten ausserhalb des gesicherten Geschäftsumfeldes gespeichert und als unverschlüsselte Emails verschickt», warnt Baeriswyl. Und wer zuhause auf seinem PC oder Notebook arbeite, sei viel anfälliger für Cyberangriffe. «Mit privaten Geräten geht man Risiken ein. Das wird sich in Zukunft ändern müssen.»

Tatsächlich seien in den letzten Wochen verstärkt Phishing-Attacken festgestellt worden. «Cyberkriminelle versuchten Sicherheitslücken auszunutzen, weil die Personen zuhause nicht vorbereitet waren.»

Im Kanton Zürich arbeiten derzeit auch grosse Teile der Verwaltung im Homeoffice. Sensible Informationen wie Steuer- und Gesundheitsdaten werden von Zuhause aus bearbeitet. Für Baeriswyl ist klar: «Wenn es nicht möglich ist, solche Daten verschlüsselt zu übermitteln, muss man im Homeoffice darauf verzichten.»

Baeriswyl hat schon lange vor der Coronakrise den Mahnfinger erhoben. Grössere Institutionen wie Spitäler seien zwar sehr gut vorbereitet gewesen. «Für kleinere Gemeinden oder Schulen kam Homeoffcie aber überraschend. Hier gab es anfangs Schwierigkeiten in Bezug auf Datenschutz.»

Datensicherheit ist auch eine Preisfrage: Wenn Geräte und Netzwerke von einer professionellen IT-Abteilung organisiert und eingerichtet werden, bieten sie naturgemäss mehr Schutz. Gerade Schulen verfügten aber oft nicht über die finanziellen Mittel wie grosse Firmen, räumt Baeriswyl ein.

Dammbruch «Tracing-App»?

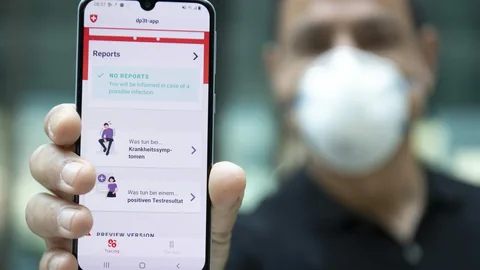

Eine andere brisante Datenschutzfrage betrifft in Corona-Zeiten das «Contact-Tracing». Die App soll helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen – anonymisiert und auf freiwilliger Basis.

Eine App, mit der der Staat Kontakte der Bürger protokolliert, schien bislang wie dystopische Science-Fiction. Doch Baeriswyl relativiert: Jeder, der ein Smartphone benutze, gebe persönliche Daten preis.

Der Datenschützer begrüsst, dass die App vom Staat und nicht von Privaten kommt. «Bei Facebook, Microsoft oder Google gibt es überhaupt keine unabhängigen Kontrollen. Wir wissen nicht, was dort mit den Daten geschieht.» Das sei bei einer auf Grundlage des Schweizer Rechts entwickelten App anders.

Der Staat darf nur in unsere Freiheitsrechte eingreifen, sofern das erforderlich und in unserem öffentlichen Interesse ist.

Überraschend aus dem Mund eines Datenschutzbeauftragten: Baeriswyl plädiert dafür, dass die App obligatorisch sein soll. Für ihn reiht sich das Contact-Tracing ein in andere einschneidende Einschränkungen der Freiheitsrechte, die in der Coronakrise vom Staat durchgesetzt wurden – von der Versammlungs- bis zur Wirtschaftsfreiheit.

Diese hätten auch nicht auf Freiwilligkeit basiert und als blosse Empfehlung kaum zur Eindämmung der Epidemie beigetragen. Bei allen Massnahmen gehe es letztlich um die Verhältnismässigkeit, sagt Baeriswyl: «Der Staat darf nur in unsere Freiheitsrechte eingreifen, sofern das erforderlich und in unserem öffentlichen Interesse ist.»

Dem Bürger solle nicht abverlangt werden, sich freiwillig vom Staat überwachen zu lassen – dies führe zur problematischen Situation, dass nur, wer vermeintlich «nichts zu verbergen» habe, die App herunterlade.

Wer sich weigere, könnte ins gesellschaftliche Zwielicht geraten. Die Verantwortung muss für den abtretenden Datenschützer beim Staat liegen. Nur so könne dieser bei Missbräuchen zur Rechenschaft gezogen werden.