Martina Hirayama wägt ihre Worte besonders genau ab, wenn es ums Thema «Horizon Europe» geht. Das Dossier ist wohl das heikelste, das die Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation zurzeit beschäftigt. Denn seit Brüssel die Forschungszusammenarbeit abhängig macht vom generellen «Beziehungsstatus» zwischen der Schweiz und der EU geht es nicht nur um Wissenschaft und Forschung, sondern auch sehr stark um Politik.

Diese Art Verbindung der zwei Bereiche gefällt der gelernten Chemikerin Hirayama gar nicht: «Das ist nicht gut für die Forschung und Innovation in der Schweiz. Aber es ist auch nicht gut für die Forschung und Innovation in Europa. Wir müssen gemeinsam forschen und an Innovationen arbeiten, damit wir fit sind, auch im weltweiten Wettbewerb.», sagt sie.

Die Verbindung von Politik und Wissenschaft ist nicht gut für die Forschung und Innovation in der Schweiz.

Unterdessen ist die Schweiz um Schadensbegrenzung bemüht. Erste Massnahme: Die begehrten EU-Grants für junge Forschende, die nicht mehr in die Schweiz ausbezahlt werden, berappt die Schweiz direkt. Da die Schweizer Forschenden momentan nicht mehr an den Ausschreibungen teilnehmen können, wird der Schweizerische Nationalfonds (SNF) bald eigene Wettbewerbe durchführen mit in etwa den gleichen Fördersummen.

Noch spricht Hirayama von «Übergangsmassnahmen», für die der Bund jenes Geld einsetzt, das man sonst ins siebenjährige Horizon-Programm investiert hätte – gut sechs Milliarden Franken. Weil sich aber zeigen könnte, dass die volle Rückkehr ins Horizon-Programm länger auf sich warten lässt, denkt man im Staatssekretariat schon weiter: Statt «Übergangsmassnahmen» bräuchte es dann «Ersatzmassnahmen».

«Irgendwann müssten wir uns dann fragen, ob wir uns nicht voll auf andere Formen der Forschungszusammenarbeit konzentrieren sollen.» Darum hat die Schweiz bereits ihre «Bildungsdiplomatie» intensiviert. Einerseits mit Grossbritannien, das nach dem Brexit in einer ähnlichen Situation ist, andererseits mit den USA, mit denen die Schweiz vor kurzem eine neue Vereinbarung über gemeinsame Forschungsprojekte getroffen hat. Und man verhandle auch direkt mit einzelnen EU-Staaten über Möglichkeiten bilateraler Forschungszusammenarbeit, betont Staatssekretärin Hirayama.

Wir müssen gemeinsam forschen und an Innovationen arbeiten, damit wir fit sind, auch im weltweiten Wettbewerb.

Parallel dazu gilt es, die politischen Gespräche mit der EU im Auge zu behalten. Der Vorschlag des Bundesrates, über eine Reihe von Themenpaketen parallel zu verhandeln, begrüsst Hirayama. Damit erfülle der Bundesrat eine zentrale Forderung der EU, indem er einen Weg vorschlage, über die Fragen zu verhandeln, die Brüssel so wichtig seien. Dazu gehört der sogenannte Streitschlichtungs-Mechanismus. Also die Frage, wer schlichtet oder richtet, wenn sich die Schweiz und die EU in einer Frage streiten.

«Es ging der EU darum, dass die Schweiz den Willen aufzeigt, diese institutionellen Fragen zu lösen, und das hat der Bundesrat jetzt getan.» Insofern müsste die EU-Kommission jetzt Wort halten und neuen Verhandlungen aufgrund dieser Paket-Idee zustimmen. So wären auch Verhandlungen über Horizon rasch wieder möglich. Würden solche Verhandlung wieder aufgenommen, könnten sich nach bisheriger Praxis Forschende an Schweizer Universitäten wieder an den europäischen Horizon-Ausschreibungen beteiligen. Das wäre ein erster Schritt zurück in die EU-Forschungszusammenarbeit.

Die EU muss jetzt Wort halten und neuen Verhandlungen mit der Schweiz zustimmen.

Nur, es könnte auch ganz anders kommen. «Wenn die Europäische Kommission erwartet, dass die institutionellen Fragen mit der Schweiz zuerst abschliessend gelöst sein müssen, dann sind wir in einem ganz anderen Zeithorizont unterwegs», sagt Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation, Martina Hirayama. Dann würde es mit diesem Paketansatz, bei dem ganz unterschiedliche Dossiers gleichzeitig verhandelt werden, wohl Jahre dauern, bis die Schweiz bei den EU-Forschungsprogrammen wieder voll dabei wäre.

Für den Forschungsplatz Schweiz wäre das das Worst-Case-Szenario. Zwar sind die Schweizer Universitäten, gerade auch die beiden ETH in Zürich und Lausanne, innerhalb Europa betreffend der Qualität in der Spitzengruppe. Aber jede Universität ist nur so gut wie die Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die dort arbeiten. Müsste die Schweiz aber länger abseits bleiben, könnte es zu einer schleichenden Abwanderung kommen und die hiesigen Hochschulen verlören ihre Anziehungskraft für ausländische Spitzenwissenschafterinnen und -wissenschafter nach.

Von jenen 28 jungen Forscherinnen und Forschern, die Anfang Jahr ein ERC-Grant zugesprochen bekommen haben, dieses EU-Stipendium über zirka 1,5 Millionen Franken, wollen die meisten in der Schweiz bleiben. Das ergab eine SRF-Umfrage. Grund dafür ist, dass sie das Geld statt aus Brüssel aus Bern bekommen. Das könnte sich aber ändern, wenn die Wettbewerbe dann statt von der EU nur noch vom Schweizerischen Nationalfonds ausgeschrieben werden.

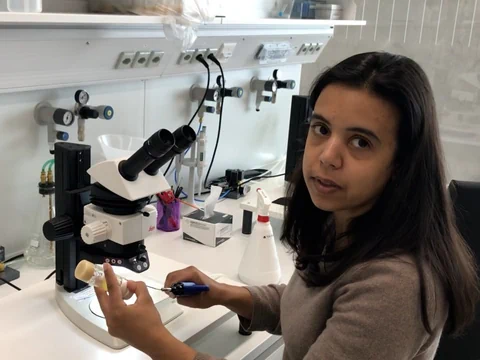

Wer dennoch ein EU-Stipendium möchte, müsste die Schweiz verlassen. Und die Ersatz-Ausschreibungen in der Schweiz hätten ein kleineres Renommee und die Gewinner:innen deswegen mehr Mühe, die besten Leute für ihr Projekt mit ins Boot holen zu können. Das sagt die Basler Neurobiologin Anissa Kempf (s. Kasten), die Anfang Jahr ein ERC-Grant gewinnen konnte: «So ein ERC-Grant ist halt ein Qualitäts-Label. Wenn Du in einer Stellenausschreibungen nicht damit werben kannst, ist das ein Nachteil.»

Ob es zur schnellen Normalisierung kommt und die Schweiz bald wieder mitspielt in der Europameisterschaft der Forscherinnen und Forscher, wird auf politischer Ebene entschieden. Die Forschungszusammenarbeit ist zweifellos ein Trumpf der EU im Verhandlungspoker mit der Schweiz. Mit dem Rauswurf aus dieser Kooperation hat sie die Schweiz mit ihrem stolzen Forschungsplatz an einer empfindlichen Stelle getroffen.

Die Schweiz ihrerseits, konkret Staatssekretärin Martina Hirayama, gibt sich betont optimistisch und selbstbewusst. Sie wiederholt im Gespräch mehrmals, dass auch die EU viel verliere, wenn sie die Schweizer Forschung nicht mehr fördere. Und hält das Best-Case-Szenario nach wie vor für realistisch: Nach den Sommerferien mit offiziellen Gesprächen über die neuerliche Mitgliedschaft beginnen, damit sich die Schweizer Forschenden schon im Herbst wieder um die begehrten Grants bewerben können.