Der 27. Januar 1945 ist der Tag der Befreiung von Auschwitz. 80 Jahre später treffe ich Jugendliche, alle um die 17 Jahre alt, und will wissen: Wie lernen sie heute über den Holocaust, und wie funktioniert Erinnerungskultur, wenn es nur noch wenige lebende Zeitzeugen gibt, die in den Schulen von der Nazi-Zeit berichten können?

Stellvertretend für eine neue Generation der Erinnerungskultur besuche ich eine kleine gemischte Gruppe, 10. Klasse, aus der Atelierschule in Zürich. Und bedanke mich, dass sie mitmachen, schliesslich ist Sonntag. Sie sind extra für unseren Austausch am eigentlich freien Tag hergekommen.

«Auschwitz ist ein wichtiges Thema», sagt Leonie, «ist klar.» Ihrer und alle anderen Namen der Schülerinnen und Schüler wurden von der Redaktion geändert. Später treffe ich eine ganze Klasse aus dem Gymnasium Freudenberg, ebenfalls in Zürich. Im Unterricht haben beide Gruppen durch diverse «klassische Medien» von Auschwitz erfahren. Manche haben «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» und «Der Junge im gestreiften Pyjama» erst gelesen, dann die Verfilmungen geschaut: «Das ist nahe gegangen», sagt Carla.

Auschwitz im Film: Schwer auszuhalten

In einer anderen Klasse, erzählen sie, hätten sie im Deutschunterricht Cordelia Edvardsons «Gebranntes Kind sucht das Feuer» gelesen: Eine Mutter schützt sich selbst vor der Deportation, gibt ihre Tochter aber preis. Die wird nach Auschwitz deportiert. Das sei vielen lange nachgegangen. Schwer auszuhalten sei auch der Film «Bei Nacht und Nebel» von 1955 gewesen, der in Auschwitz-Birkenau und Majdanek gedreht und mit Archivaufnahmen kombiniert wurde.

Der Lehrer habe es ihnen freigestellt, ob sie ihn anschauen wollen. Sie hätten gewollt. Einige hätten geweint. Zu zweit, zu mehreren hätten sie erst untereinander geredet, dann mit dem Lehrer in der ganzen Klasse.

Holocaust-Schulstoff damals und heute

Nicht nur die Schule trägt zum Erinnern bei. Finn war einmal mit seiner Familie in München, in der Nähe hätten sie das KZ Dachau besucht. Er sei durch die Gedenkstätte gegangen, eine Baracke sei noch dagewesen, der Stacheldraht, Geschichten, Fotos, Namen, Schicksale. Geschichtsbücher seien das eine, «solche Besuche sind etwas anderes».

Nicht nur bei Finn, auch bei den anderen hätten Eltern oder Grosseltern von ihren Erinnerungen an Auschwitz erzählt. Davon, dass sie «Das Tagebuch der Anne Frank» gelesen hätten oder Paul Celans «Todesfuge».

Die war «Schulstoff, als mein Vater so alt war wie ich jetzt», sagt Teenager Luis. Sein Vater hätte in den 1970er-Jahren auch die amerikanische Serie «Holocaust» gesehen.

In der Familie einer Schülerin sind Vorfahren in Auschwitz ermordet worden. «Natürlich sprechen wir in der Familie darüber.» Als sie das sagt, ist die Klasse einen Moment lang so gelähmt wie still. Geschichte ist hier Familiengeschichte, die Toten sind Verwandte, sie leben in der Erinnerung fort. Nicht nur die Schule, das gesamte Umfeld, Freunde, Familie tragen dazu bei, wie man sich erinnert oder eben nicht erinnert.

Erinnerungskultur zwischen Verdrängen und Hinschauen

Je nach Mensch, persönlicher Geschichte und Umfeld ist das Erinnern sehr unterschiedlich und «nichts Statisches. Jede Generation hat ihre Art, sich zu erinnern», sagt Jakob Tanner, emeritierter Professor für Geschichte. «Das hat mit gesellschaftlichen Strömungen zwischen Erinnern und Verdrängen zu tun.» Tanner macht diese zwei Pole an der deutschen Serie «Heimat» von 1984 fest und an «Shoah» aus dem Jahr 1985 von Claude Lanzmann.

«Heimat» sei laut Jakob Tanner ein Beispiel für das Verdrängen, «Shoah» ein Beispiel für unerbittliches Hinschauen, eine Zeugenschaft. Erinnern sei immer in Bewegung, sagt Tanner, und konfliktgeladen: «Es gibt keinen nationalen Container mit einer homogenen Erinnerungskultur». Es sei immer Auseinandersetzung.

Die letzten Überlebenden werden eines Tages nicht mehr leben. Das ist die eine Entwicklung. Die andere ist: Ihre Zeugnisse sind in digitalen Medien gespeichert, die als schulische Lernmittel Einzug in den Unterricht halten.

Zwei dieser Lernmittel schauen die Jugendlichen an. Eine App der Pädagogischen Hochschule Luzern, die im Wesentlichen aus Videointerviews mit Zeitzeugen und Fragen besteht, die man immer wieder beantworten muss.

Als jemand im Interview sagt: «Das war der Tag, an dem ich meine Familie das letzte Mal sah», ringen manche sichtbar um Fassung, Tränen laufen still. «Noch nicht einmal ein Grab», gebe es von vielen, sagt Leni. «Das ist traurig.»

Mehr als Fakten

Robert erfährt durch diese Interviews, «was nicht im Geschichtsbuch steht. Da stehen die grossen Zahlen und Daten drin.» Das Alltägliche erfahre er in der App, «konkrete Geschichten von ganz normalen Menschen». «Genau», sagt Emilie, «sechs Millionen Menschen kann ich mir nicht vorstellen».

Das Geschichtsbuch sei schon gut, aber man könne das mit den Geschichten in den Interviews gar nicht vergleichen. Es gehe einem anders nah, wenn man hört, dass eine Holocaust-Überlebende im KZ geboren wurde und wie sie als Neugeborenes versorgt wurde.

Interaktivität und Ernüchterung

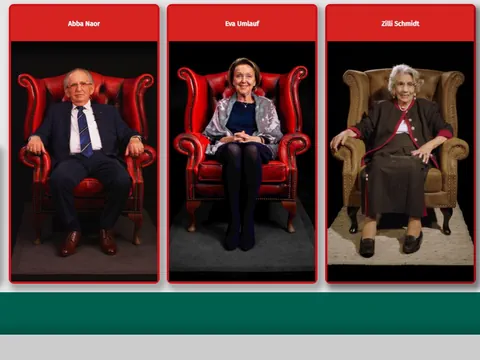

Die zweite App, die der Ludwig-Maximilians-Universität in München, verfolgt einen interaktiven Ansatz. Sie basiert auf Interviews, die im Dezember 2018 und Januar 2019 aufgenommen wurden. Statt sich die Videos linear anzusehen, kann man über eine Webapp Fragen stellen, zu denen eine Spracherkennung die passenden Antworten sucht.

Als Jugendliche das in meinem Beisein das erste Mal ausprobieren, ins Mikrofon des Computers sprechen, muss die Spracherkennung erstmal suchen. Dann kommt eine Antwort. Der Mensch im Sessel vor ihnen antwortet. Alle weichen zurück. Carla sagt: «Das ist gespenstisch.» Die Simulation funktioniert.

Je mehr die Jugendlichen an genau den Punkten nachfragen, wo sie gerne in die Tiefe gehen würden, kommt aus der App, dass es zu diesen Fragen keine Antworten gebe. 70 Prozent der Fragen würden beantwortet, sagt Daniel Kolb, einer der Macher, im 3sat-nano-Beitrag.

Wir haben weniger Glück, die Jugendlichen sind frustriert. Und nicht nur sie. Ebenso ging es Guido Berger von der SRF-Digitalredaktion.

Er sagt, dass es wichtig und richtig sei, «Oral History Überlebender durch Text-, Video- oder Audioaufnahmen zu sichern». Die Münchner App werfe aber Fragen auf. Was verspreche man sich davon, dass man zu bestehenden Interviews im Nachhinein Fragen stellen soll?

Digitale Lernmittel und ihre Tücken

Wahrscheinlich ist man bei diesem Projekt davon ausgegangen, dass «es Junge interessiert, wenn es interaktiv ist». Aber man hätte lieber drei 20-minütige Videos online gestellt, «als dass ich mich mit dem Ausdenken einer Frage und einer potenziellen Nichtantwort herumschlagen muss».

Solche halb-interaktiven Formen würden zwischen Stuhl und Bank fallen und seien unbefriedigend, denn sie würden weder als lineare Geschichte noch als vollkommen interaktives Format funktionieren. Eben deshalb, weil ein gewisser oder grosser Teil der Fragen der Schülerinnen und Schüler nicht verstanden wird oder aufgrund mangelnden Materials unbeantwortet bleibt. Prinzipiell findet Berger digitale Lernmittel aber begrüssenswert.

Die neuen Medien bieten die Chance, Erinnerungsarbeit zu verbreitern und zu vertiefen.

Heute setzt sich das Erinnern der Jugendlichen aus den verschiedensten Quellen zusammen, ihr Wissensstand ist unterschiedlich, fragmentiert, punktuell sehr tief. Jakob Tanner findet diese neuen Medien eine «riesige Chance, Erinnerungsarbeit zu verbreitern, zu vertiefen, sie auf neue Weise auf die medialen Gewohnheiten einer neuen Generation einzustellen».

An der Tramhaltestelle sehe ich zwei Schüler wieder. Einer von beiden entschuldigt sich: Er habe nicht viel sagen können, das Thema sei zu gross.

Beeindruckend war das ernsthafte Wissenwollen aller, die ich getroffen habe. «Warum ist euch das Erinnern wichtig?», war meine Abschlussfrage. Einer hat gesagt: «Weil es heute wieder Bestrebungen gibt, Menschen zu deportieren. Erinnern ist wichtig, weil wir wissen, wohin das führen kann.»