- Wäre im Mai abgestimmt worden, hätten sich noch die Hälfte der Befragten für die Vorlage ausgesprochen, so die 2. SRG-Umfrage zur Abstimmung vom 9. Juni, die das Forschungsinstitut GFS Bern durchgeführt hat.

- In den letzten Wochen hat sich der Trend zugunsten der Nein-Seite entwickelt.

- Obwohl der Stand der Meinungsbildung fortgeschritten ist, besteht weiterhin Spielraum für die Kampagnen.

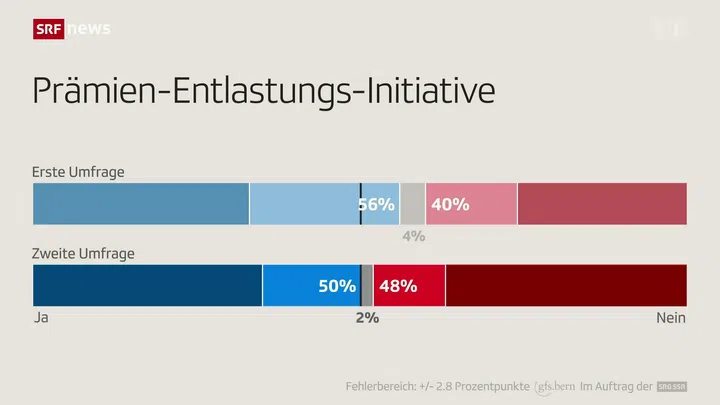

Der Abstimmungskampf ist in voller Fahrt – bei der Prämien-Entlastungs-Initiative kommt es trotz Vorsprung der Befürworterinnen und Befürworter zu einer steigenden Ablehnung. 48 Prozent der befragten Stimmberechtigten wollten eher oder bestimmt dagegen stimmen. Unter Berücksichtigung des Stichprobenfehlers ergibt das drei Wochen vor der Abstimmung praktisch ein Unentschieden.

Der Rückgang bei der Zustimmung seit der ersten Umfrage im April beträgt sechs Prozentpunkte. Das Nein legte im gleichen Zeitraum um acht Prozentpunkte zu. Trotzdem gehen immer noch 54 Prozent der teilnahmewilligen Stimmberechtigten von einer Annahme der Initiative aus.

«Die Unsicherheit bleibt: Alles kann entscheidend sein in einer solchen Pattsituation», so Lukas Golder Politikwissenschaftler des Forschungsinstitutes GFS Bern. «Zum Vergleich zur 13. AHV haben wir aber ein klareres politisches Stimmungsfeld.» Die Parteiparolen scheinen, eine stärkere Strahlkraft zu haben.

So verweisen auch die Trends auf eine erhöhte Polarisierung zwischen linken und rechten Parteien. Parteiungebundene und Regierungskritische stehen der Vorlage wiederum relativ zustimmend gegenüber – ein Potenzial ausserhalb des klassischen linken Lagers.

Positiv beurteilen die Vorlage auch die tiefsten und tieferen Einkommensschichten und Personen ohne Berufsbildungsabschluss. Im mittleren Einkommens- und Bildungsbereich verliert die Initiative an Zustimmung, bleibt aber mehrheitsfähig. Erst in den höheren Einkommens- und Bildungsschichten wollen Mehrheiten gegen die Initiative stimmen.

Ein eindeutiger Sprachgraben und die Frage des Ständemehrs

Wenn es zu einem knappen Volks-Ja kommt, rückt das Ständemehr in den Fokus. Diese Hürde ist bei der gegenwärtigen Ausgangslage aufgrund eines Nein-Trends in den deutschsprachigen Kantonen hoch.

Die Argumentation mit den unterschiedlichen Betroffenheiten in den Regionen bleibt also bedeutsam: Kantone in der Deutschschweiz müssten womöglich mehr finanzieren, als die Kantone in der lateinischsprachigen Schweiz mit aktuell höheren Ausgaben, erklärt Golder. Durch diesen regionalpolitischen Effekt könnte die Vorlage an dem Ständemehr scheitern.

Ein grosser Teil der Befragten hat jedoch Verständnis für die Vorlage und sieht den hohen Problemdruck bei den Krankenkassenprämien. Insbesondere das Argument, dass Familien ebenso wie Personen mit mittleren Einkommen und Pensionierte profitieren, setzt sich auf der Ja-Seite durch.

Auf der Nein-Seite dominiert wiederum die Finanzierungsfrage. Folglich sehen 58 Prozent durch höhere Steuern zusätzliche Belastungen auf Familien und den Mittelstand zukommen.

Das sind zwei Welten, die gegeneinander spielen.

Neben einer gesundheitspolitischen sei die Initiative auch eine finanzpolitische Frage geworden, sagt Golder. «Das sind zwei Welten, die gegeneinander spielen.»

In der jetzigen Pattsituation ist der Ausgang an der Urne ungewiss. Auch externe Effekte ausserhalb der Kampagnen, wie die jüngst veröffentlichte Prognose zu den Krankenkassenprämien 2025, könnten die Debatte noch beeinflussen. Das Rennen bleibt offen.