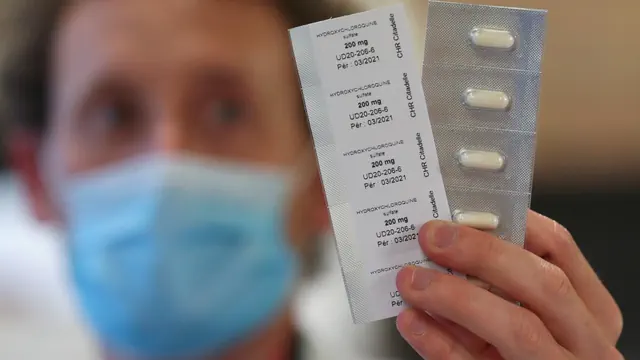

Bei der Suche einer Behandlung von Covid-19 arbeitet die Forschung gegen die Zeit. Doch unter Zeitdruck passieren auch Fehler. Vor knapp zwei Wochen publizierte die renommierte Fachzeitschrift «The Lancet» eine Studie über das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin, das bei Covid-19-Patienten eingesetzt wird. Diese besagte, dass das Mittel nicht wirke und schwere Nebenwirkungen habe.

Daraufhin verboten mehrere Länder die Behandlung von Covid-19-Erkrankten mit dem Malariamittel, die WHO liess klinische Tests mit dem Malaria-Medikament unter Verweis auf die Studie auf Eis legen. Doch dann gab es Zweifel an der Studie. Die Zeitschrift distanzierte sich von ihrer eigenen Publikation, und die WHO hat ihre Tests wieder aufgenommen.

SRF News: Wie hat die WHO ihren Entscheid begründet?

Daniel Theis: Sie hätten die Daten aus den eigenen Studien neu angeschaut, hiess es an der Medienkonferenz am Mittwoch. Ausserdem wurde ein anderer grosser Test aus Grossbritannien analysiert. Die Experten kamen bei beiden Studien zum Schluss, dass es in den vorläufigen Daten keine höhere Mortalität wegen Hydroxychloroquin gäbe.

So hat «The Lancet» auf die Kritik reagiert

Was genau ist das Problem an der «Lancet»-Studie?

Die Studie hat eine sehr grosse Zahl an Patienten mit drin: Fast 15'000 Personen haben das Mittel erhalten. Aber es gab keine Kontrollgruppe, die statt des Medikaments ein Placebo erhält – diese wäre jedoch sehr wichtig. Nur so lässt sich einigermassen klar sagen, dass ein Medikament wirkt oder eben nicht. Das war den Studienautoren natürlich bewusst. Der heikle Punkt ist vielmehr da, wo es um die vermeintlich höhere Sterblichkeit ging. Da wurde der Umgang mit den Daten von zahlreichen Fachkollegen angezweifelt. Die Sache blieb auch undurchsichtig, weil die Autoren nicht offenlegen können, woher die Daten kommen (aus Datenschutzgründen, Anm. d. Red.).

Wer steckt hinter der Studie?

Finanziert wurde die Studie vom Lehrstuhl der Erstautorin, die eine Professorin an der Harvard Medical School in den USA ist. Ein Teil der Studie wurde also sicher aus öffentlichen Geldern finanziert. Bei der Finanzierung sehe ich aber wenig Potenzial für Interessenskonflikte, weil mit Hydroxychloroquin wenig Geld zu machen ist. Das Medikament kostet pro Monat etwa zehn bis zwanzig Dollar.

Unglücklich an der Studie ist, dass nicht offengelegt wurde, woher die Daten kamen.

Heikler ist, dass einer der Studienautoren eine Firma hat, die Daten von Patienten für Studien beschafft. Von dort kommen auch die Daten der «Lancet»-Studie. Das muss auch noch nicht problematisch sein. Aber unglücklich daran ist, dass eben nicht offengelegt wird, wie diese Patientendaten erhoben wurden.

Welche Schlüsse lassen sich aus diesem Fall ziehen für Forschung unter Zeitdruck? Etwa, wenn wir an die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs denken?

Der Druck ist für alle Beteiligten extrem gross. Es geht natürlich um Karriere, aber es gibt auch einen grossen öffentlichen Druck. Die ganze Welt wartet. Das Beispiel der «Lancet»-Studie zeigt, dass sich die Wissenschaft etwas mehr Zeit nehmen sollte bei gewissen potenziell brisanten Resultaten. Das Manuskript wurde meines Erachtens zu früh veröffentlicht. Da muss sich das renommierte Fachblatt vorsehen, dass für sie keine Kratzer im Lack zurückbleiben. Und für die weitere Forschung mit Corona-Medikamenten und -Impfstoffen heisst das: Lieber genau und verlässlich als vorschnell.

Das Gespräch führte Ivana Pribakovic.